活動の紹介・新着情報

令和8年度(2026 年度)専攻科入学説明会(オンデマンド)

標記の入学説明会は、オンデマンド方式により開催いたします。

〇 期間

令和7年 6 月 2 日(月)~6 月 9 日(月) ※この期間内にWeb上で公開します。

- お申し込みいただいた方のみに URL 等をお伝えします。(本校公式Web ページからは、リンクされません)。

- 配信する動画には、すべて日本語の字幕がつきます。

- 質疑応答は入力フォームに御記入いただき、後ほど電子メールにて回答を送信いたします。

- 来校されての学校施設見学や教育相談等は、個別に対応させていただきます。随時受け付けておりますので、御希望の方は、電子メールやFAX、お電話等で御連絡ください。

詳細は下記リンクより実施要項をご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1ziKK6NE1rDAsM0mzPvmJTZ6ltDE8Dxb7/view?usp=sharing

学校給食コンテストコラボメニュー_広報用チラシ制作:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科で制作を進めた標記の件に係り、令和7年3月11日火曜日、制作した学生が北海道教育委員会の教育長室を訪問し、制作の報告並びに懇談等を行いました。本プロジェクトには、デザイン科専攻の学生が参加していますが、制作の工夫や苦労した点についての発表がありました。

発表者の大越さんは、「多くの人に見やすくするために、文字のサイズを大きくし、写真のレイアウトにも工夫を凝らした」「視覚的にインパクトのあるデザインを作るためのバランスを取るのが難しかった」と制作プロセスにおける苦労した点なども語られました。

制作においては、AdobeIllustratorを使用し、1月から2月にかけてじっくりと作り上げたことが紹介されました。制作の途中経過を見ている中島教育長からも「最終的に素晴らしい作品になったと思う」と評価いただきました。

完成したチラシは、情報が整理され、レイアウトのバランスも優れており、多くの人に伝わりやすいデザインとなっていると評価していただき、教育長は「これを見て、たくさんの人が給食を食べに来てくれることを期待しています」と述べました。

懇談後には、給食コンテストの優秀作品のうち6点が提供されるポールスター札幌のビュッフェにて、コンテスト出品団体等と給食を試食する機会がありました。学生たちは「ナス料理やニシンの丼ものに興味がある」と話し、実際に食べてみることを楽しみにしている様子でした。

今回のチラシ制作体験を通じて、情報を整理し、伝わりやすくするデザインの重要性を学ぶ機会となりました。制作過程での工夫や試行錯誤を経て、最終的に完成度の高いチラシができあがり、多くの関係者から高評価を受けました。今後も、学生たちがデザインスキルを活かし、社会に役立つ制作活動を続けていくことが期待されます。

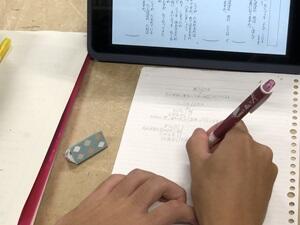

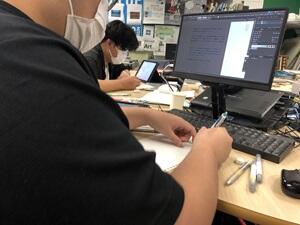

専攻科体験学習が行われました:情報デザイン科の授業風景

令和7年3月11日火曜日から12日水曜日にかけ、専攻科情報デザイン科では、本科1年生を対象とした「体験学習」を行いました。今回のテーマは「キャンバ(Canva)を使ったチラシ制作」です。

授業の冒頭では、「デザインとは何か?」という問いが投げかけられました。一般的にデザインというと、色を塗ったり、形を描いたりする作業を想像しがちですが、本Webページでも繰り返し説明しているとおり、「デザインとは設計であり、考え方そのものがデザイン」となります。何かを作る際には、まず「なぜそれを作るのか」「どのように伝えるのか」といった設計の視点が不可欠です。

そして、特に編集工学的観点から重要なのは、情報の整理と伝達です。そのためには配置要素の言語的な操作が欠かせません。例えば、「リンゴ」という言葉は「果物」というカテゴリに属することができるわけですが、こうした抽象化や具象化のプロセスというものが、デザインの基礎となる思考方法であることを改めて強調しつつ、丁寧に説明を進めました。

今回の体験学習では、「キャンバ(Canva)」というデザインツールを使用し、実際にチラシを作成しました。キャンバは初心者でも直感的に操作できるツールで、テンプレートを活用することで、手軽にデザインを作成できます。

生徒たちは、まずテンプレートを選び、文字や画像を入れ替えて自分なりのチラシを作成していきます。特にこの活動において強調されたのは、「情報の優先順位を考えること」です。例えば、イベントのタイトルや日付など、最も重要な情報を大きく目立たせ、その他の情報は適切に配置することで、伝わりやすいデザインになっていきます。

加えて、今回の体験学習ではオンライン学習の重要性についても触れられました。現在、多くの大学では「オンデマンド」形式の授業が増えており、事前に録画された講義を視聴することで学習を進める形が一般的になっています。特に、聴覚障がいのある生徒にとっては、字幕や手話通訳の活用により、情報保障がしやすいというメリットもでてきますが、そのためには、場面やものに依存することなく、ことばだけから意味を掴み、構造を頭に想起できる力が不可欠となります。デザイン的な思考は、そのような力の育成に大いに役立つものであることを説明しつつ、制作を進めました。

今回の体験学習を通じて、デザインの基本的な考え方や、情報整理の重要性を学ぶことができたものと思います。また、キャンバを使った実践を通して、具体的なデザインスキルを身につける機会となりました。これからの時代、オンライン学習やデジタルツールを活用した学びがますます重要になっていく中で、今回の経験は生徒たちにとって貴重なものとなったことと思います。

筑波技術大学との連携事業_他校との交流授業が実施されました:情報デザイン科の授業風景

令和7年3月10日(月)、筑波技術大学との連携事業の一環として、例年は本校の学生が筑波技術大学に出向いて実施されている他校との交流授業が、今年度はオンライン形式で開催されました。本校と東京の葛飾ろう学校が参加し、互いに制作した作品について発表を行いました。

葛飾ろう学校からは、拡張現実(AR)を活用したデザインの拡張というテーマで、多様な作品が発表されました。一方、本校からは、グラフィックデザインに焦点を当て、特にチラシやポスターの制作を通じて地域の広報活動を行うとともに、ARを組み込む手法についても取り組んでいました。

それぞれの取り組み内容には違いがありましたが、「ARを活用してデザインを拡張する」という点では共通しており、互いの作品を通じてその違いや本質的な共通点を確認し合うことができました。

今年度の連携授業はこれで終了となりますが、次年度以降も継続して実施する予定です。本校では、外部機関の知見を活かした学びの機会を増やし、他校との交流を通じて生徒の見識を広げる取り組みをさらに推進していきます。

筑波技術大学との連携授業(第4回目)が実施されました:情報デザイン科の授業風景

令和7年2月28日(金)、筑波技術大学との連携授業の第4回目が実施されました。

これまでの第1回から第3回までは、本校情報デザイン課の専門科目と連携した授業が行われました。具体的には、「デザインの拡張」というテーマのもと、グラフィックデザインと拡張現実(AR)を組み合わせた授業を展開しました。これらの授業は、遠隔オンライン形式で行われたり、筑波技術大学の先生にご協力いただきながら進められました。

今回の第4回目は、卒業式前日ということもあり、時間的制約がある中での実施となりましたが、デザイン科の授業の総括的な内容に加え、本科の1年生および2年生を対象とした「トリセツ」と「筑波技術大学」の説明会が行われました。

筑波技術大学の話を初めて聞く生徒も多く、特に渉外認識に関する学習については、理解が深まっている生徒もいれば、まだ十分に理解できていない生徒もいる状況でした。そのため、筑波技術大学の先生によるこのような学びの機会は、生徒たちにとって非常に貴重なものとなりました。

本校では今後もこのような連携事業を通じて、生徒の学びをさらに深めていけるよう努めてまいります

。

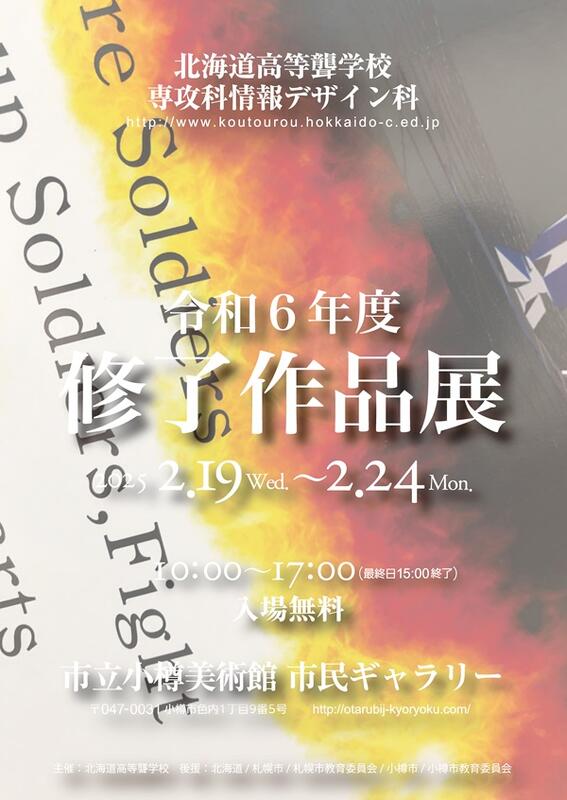

令和6年度修了作品展が始まりました:情報デザイン科の授業風景

令和7年2月19日水曜日から2月24日月曜日まで、市立小樽美術館にて今年度の修了作品展を行っています。

3月に修了を予定している3人の学生が科目「課題制作」で制作した作品とともに、これまでの授業で制作されたグラフィックやプロダクト類もあわせて展示しています。

ここ数年はデジタル作品が増えてきていますが、今年度も映像作品やDTPの技術を利用した作品が多く展示されており、過去と現在における当学科のカリキュラムの変化を感じることができます。

また、本科美術部の展示も同時に行っています。

開館時間は10:00~17:00となっております。最終日は15:00までです。

令和7年度(2025年度)公立特別支援学校(高等部)入学者【第2次募集】

筑波技術大学との連携授業~AR技術を活用したデザインの可能性~:情報デザイン科の授業風景

筑波技術大学の先生をお招きした「筑波技術大学との連携授業(3回目)」が2月14日金曜日に行われました。今回は、AR(拡張現実)技術を使った新しいデザインの可能性を学びました。今回は、チラシ制作にQRコードを組み込み、AR技術を活用する方法を実践しました。

AR技術とは?

ARは、現実世界にデジタル情報を重ねる技術です。例えば、スマートフォンでQRコードを読み取ると、追加情報が表示される仕組みが一般的です。本授業では、チラシにARを組み込むことで、より魅力的な情報発信ができることを学びました。

チラシとARの活用

ARを活用することで、以下のような新しい体験を生み出せます。

- 情報の拡張:QRコードを読み取ると、イベント詳細や関連動画が見られる。

- 体験型コンテンツ:歴史上の人物と写真を撮る機能などを提供。

- 3Dオブジェクトの表示:商品を3Dモデルで確認し、購入前に細部をチェック可能。

実践:ARコンテンツの作成

授業では、AR制作ツール「Adobe Aero」を使用し、実際にARチラシを作成しました。

- 新規プロジェクトの作成

- 3Dオブジェクトの配置

- QRコードの生成とチラシへの組み込み

無料の3Dモデルを活用し、昆虫を拡大表示したり、都市のランドマークを縮小表示するなど、新たな視点の提供も試みました。

今後の展望

3月にはオンラインを介した全国の聾学校との発表会も予定しており、より完成度の高いARチラシを目指します。AR技術を活用することで、チラシを「読む」ものから「体験する」ものへと進化させることが可能です。今後もこの技術を活用し、より魅力的なデザインを創出することを目指します。

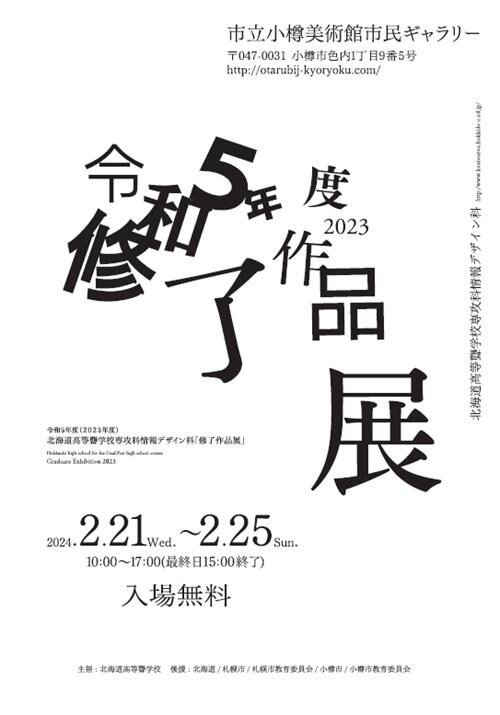

令和6年度専攻科情報デザイン科修了作品展

令和7年2月19日水曜日から24日月曜日までの間、市立小樽美術館市民ギャラリーにおいて「令和6年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」が行われます。

科目「課題研究」において、今年度修了予定の各学生がそれぞれの研究テーマを追求した結果を「修了作品」として展示させていただきます。

皆様の御来場をお待ち申し上げております。

スタートアップカンパニープロジェクト_教育振興会会報の制作:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科では、学生の実践力を育むためにさまざまなプロジェクトを行っています。その中でも特に注目されるのが「スタートアップカンパニープロジェクト」です。このプロジェクトでは、外部からの依頼による出版物等のデータ作成を教材として無償で請け負い、データ作成までの演習を行って、実践的なスキルを身につける機会を提供しています。

現在、取り組んでいる主なプロジェクトの一つは、本校の教育振興会報のデータ作成です。この会報は年末に発行が予定されており、納期が迫っているため、学生は短期間で高品質な成果を求められています。少人数体制で進められていることから、一人一人の負担はそれなりに大きいものの、これらの課題を通じて実社会での働き方や納期遵守の重要性を学ぶ貴重な機会となっています。

制作には、ページデザインの定番ソフトであるAdobe InDesignを使用しています。InDesignは、高機能でそれなりの難易度を有するアプリケーションですが、ページもの制作においては必須のツールです。本校ではこのソフトの使用を通じて、生徒たちがグラフィックデザインの専門スキルを習得できるよう指導しています。また、プロジェクトをOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の一環として位置付け、生徒たちの応用力を高めることを目指しています。

プロジェクトの中では、日本語の和文書体と欧文書体の組み方の違い、文字送りやカーニング、トラッキングの調整方法、段落設定やインデントの効率的な活用法など、組版に関する実践的な技術を学びます。また、Photoshopを使った写真の解像度設定や編集方法なども指導され、総合的なデザインスキルを身につけることができます。

このような活動ベースの授業展開は、上記のようなメリットも多くある半面、時間の制約や教科の系統性を担保する学びとのバランスといった課題があります。納期に間に合わせるためには、時には計画を柔軟に変更する必要もあります。これらの課題をどのように克服するかが、教員側のカリキュラム設計における重要なテーマとなっています。

今後は、教育振興会報の完成後に生徒会誌や学校だよりの制作など、さらに幅広いプロジェクトへの取り組みを予定しています。これらの実践を通じて、学生にはデザインスキルを高めることに加え、チームで協力して仕事を進める能力や、社会で求められる柔軟性を身につけていってほしいと思います。

令和7年度(2025年度)北海道高等聾学校専攻科入学者募集要領について

令和7年度(2025年度)入学者募集要領は、下記のリンクからPDFファイルをダウンロードしていただけます。

適性検査に必要な用具についての説明は、下記のリンクからPDFファイルをダウンロードしていただけます。

適性検査に必要なデザイン用具について(PDF)

出願に必要な書類の送付を御希望の方は、下記金額の切手と、必要な部数を明記したものを同封の上、郵送にて事務局まで御請求ください。必要な部数によって送料が異なります。

1部 180円(速達 480円)

2部~3部 320円(速達 620円)

4部~6部 510円(速達 910円)

7部~10部 750円(速達1150円)

11部以上はお問い合わせください。

「入学案内(入学のしおり)」については、下記のリンクからダウンロードすることができますが、製本された「入学案内」を募集要領とあわせて送付することもできます。その場合の送料は下記のとおりです。

「入学のしおり」付き1部 320円(速達 620円)

「入学のしおり」付き2部~3部 510円(速達 910円)

「入学のしおり」付き4~5部 750円(速達1150円)

6部以上はお問い合わせください。

「入学案内(入学のしおり)」(PDF)

北海道高等聾学校(専攻科)入学選考事務局(担当:堀、桑原)

〒047-0261 北海道小樽市銭函1丁目5番1号

TEL 0134-62-2624(内線58)

FAX 0134-62-2663

北方領土ポスターコンテストで本校在籍生が奨励賞を受賞!

標記の公募に、本校からも応募していましたが、一般の部に専攻科の学生2名、高校生の部に本科生徒1名(2作品)が奨励賞を受賞いたしました。

学習の一環として授業で取り組んできた内容が一定の評価をいただいた結果と受け止めております。ありがとうございました。

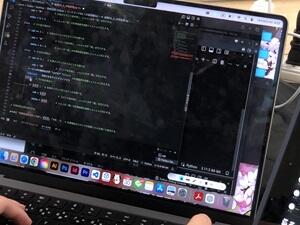

Pythonプログラミング:情報デザイン科の授業風景

本校情報デザイン科では、1年生対象の科目「情報技1」において、フロントエンドに係る職業技術の習得のため、幅広くコーディング技術を扱う教育を展開しています。前期は、HTML及びCSSによるコンテンツ制作及びコーディングを中心に学習しましたが、後期からはPythonを取り扱います。Pythonは現在、プログラミング業界で特に注目されているプログラミング言語であり、人工知能(AI)をはじめ、さまざまな分野で活用されています。

授業においては、音声認識アプリを活用するなどしながら、必要な用語を確実に習得できるよう、慎重に情報伝達を行いつつ、指導を展開していきます。

実践的かつ実用的な内容を設定しながら、実際的なプログラミングスキルを身に付けられるよう指導していきます。

プログラミングは、聴覚障がい者にとって今後有力な進路先になりえる職種の一つです。視覚情報を活用することで、コミュニケーションの障壁を超えた仕事に取り組むことが可能ですし、さまざまな分野で活用されるものなので、キャリアの幅を広げる手助けにもなるかもしれません。しかし、その一方で、プログラミングは場面依存性が少なく、法則性のみに基づいて言語を論理的に組み立てる必要があるため、学びの状態によっては最も苦手な分野となりえる可能性も否定できませんす。

そのため、授業においては、丁寧かつ徹底した指導が欠かせません。今年度のPythonの学びは始まったばかりですが、文法事項やプログラミングの基礎をしっかり押さえ、生徒が主体的に学び、実践できるような指導を継続していきたいと考えています。

北海道造形美術学院の授業見学:情報デザイン科の授業風景

9月25日水曜日の校外学習、午後は、北海道造形美術学院様の授業を見学しました。同学院は、美大受験に向けた実技の指導に力を入れている美術予備校で、今回の見学では、私たちの学校で設定されている「デッサン」における作品の質の到達度を確認することが主な目的でした。

まず見学したのは、木大画(木炭紙大の画用紙)サイズのデッサン制作の授業でした。この日は、約15時間程度をかけて、学生の皆さんが構図や陰影、質感を意識しながら作品を仕上げていました。通常、入試における実技科目においては、短時間での完成が求められますが、今回は少し余裕を持った制作時間が与えられていました。このように時間をかけられるのは、作品の完成度を高めるためであり、今後は徐々に制作時間を短縮し、受験に備えた訓練が進められるそうです。

次に見学したのは、油彩画の授業です。この授業では、「円山動物園」をテーマに取材をもとにした作品制作が進められており、油絵や水彩画、粘土作品などを自由に表現する課題が出されていました。学生の皆さんは、各自が捉えた動物や自然の要素を、今後40時間ほどの制作時間をかけて描いていくそうです。

なぜ、今回は時間を長くかけているのかという点について、講師の方からの説明がありました。油彩画は技法的に時間がかかります。しかし、入試では、短ければ6時間程度で仕上げることが要求されることもあり、短時間で作品を仕上げる練習は美大受験には必要不可欠です。ただ、授業においては、最初の段階では、じっくりと時間をかけて試行錯誤し、表現力を深めることが重要だという考えがあるそうです。学生の皆さんは、まだ制作過程の初期段階にあり、技術や発想力をしっかり養うために、あえて長時間をかけて制作に取り組んでいるのです。これは、今後の受験に向けてより高度な技術を習得するための基盤作りとして非常に重要なプロセスなのでしょう。

最後に、私たちの学生との質疑応答の時間が設けられ、特に「質感表現」についての議論が展開されました。金属や木材といった異なる素材の質感を、視覚的にどのように再現するかという質問に対し、講師から「それは表面の問題。金属は見た目でその質感がわかるのは、表面の特徴を視覚的に正確に捉えているから」という具体的なアドバイスをいただきました。本校学生にとっても、質感表現の重要性を学ぶ貴重な機会となりました。

今回の見学で制作されたデッサンや油彩画の作品は、10月13日から19日に開催される「大作画課題展示」展で公開予定だそうです。学生の皆さんがどのような方向で作品制作を展開、完成させたのか、その成果を見ることができるのが楽しみです。

例年同様、学生の皆さんの技術力と制作に向かう心構えを改めて目の当たりにし、非常に刺激的な時間となりました。あらためて、このような機会をいただいた北海道造形美術学院様に改めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。

ペーパーショップサクマ見学及び紙に係る専門講習:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科では、校内の施設設備では十分に学びを展開することが難しい事柄について、近郊の施設等のリソースを活用すべく、校外学習を行っています。

9月25日水曜日の校外学習においては、今回は、500m美術館やほほえみカフェなど、札幌市内中心部を中心に見学等を行いました。

午前中の中心的活動は、ペーパーショップサクマ様における店内見学と紙に係る専門的内容のレクチャーです

営業時間内の店内での活動となりますから、サクマ様には大変御負担と御無理をおかけしたかと存じますが、それでも快く受け入れていただきましたことに、改めて心より感謝申し上げたいと思います。

見学においては、まず、担当係長様から、紙製品を扱う店舗での説明をいただき、店の歴史や商品の概要が紹介されました。札幌市内で60年以上続くこの店舗は、主に印刷用紙の販売を行っており、一般向けにも少量の紙を提供している点が特徴です。紙の種類については、コピー用紙やトイレットペーパーといった一般的な紙から、特殊な印刷用紙まで幅広く取り扱っていますが、この店舗では印刷用紙を中心に扱っているそうです。大きなサイズの紙を切り分けるサービスも提供しており、希望に応じてカスタマイズすることが可能です。

続いて、紙の厚みやサイズに関する説明があり、紙の厚さを「キロ」で表現する「連量」という独特の方法が紹介されました。この方法では、紙1000枚の重さで紙の厚さが表され、70キロや135キロといった数値がその紙の特徴を示します。また、紙の厚さを測る機械が実演され、具体的な数値で紙の特性が示される場面がありました。この説明を通して、紙の選定が単なる厚さや大きさだけでなく、用途や希望に合わせた精密な調整が必要であることが理解されました。

さらに、紙の「流れ目」についての説明が行われました。これは印刷や製本時に非常に重要な要素であると強調されました。紙の繊維がどの方向に流れているかによって、折りやすさや仕上がりが異なります。この知識がないと、製品の品質が大きく左右されるため、印刷業者やデザイナーにとっては重要な情報です。

倉庫見学では、巨大な紙がどのように保管されているかが説明され、湿度管理などの細やかな配慮が必要であることが説明されました。特に見どころは、倉庫内の断裁機の操作方法のデモンストレーションです。紙の裁断に精密な作業が求められる様子が紹介されました。この機械は非常に古いそうですが、それでも一度に大量の紙を正確にカットすることができ、長年使用されていることから、その信頼性が感じられました。紙をカットする際の圧力調整やズレを防ぐ仕組みなど、細かい技術的な説明もあり、美しい仕上がりにおける断裁の重要性がよく伝わりました。

最後に、店内の特殊紙の展示を見学する時間が設けられました。店内は、色や模様、手触りが異なる紙が多数展示されており、デザイナーやクリエイターにとって魅力的な選択肢が豊富に揃っています。SDGsに配慮した製品として、野菜の繊維を使った紙や、環境に優しい素材が使われた製品も紹介され、現代のトレンドに沿った商品開発が行われている様子が伺われました。また、商品に実際に触れさせて頂く機会もいただき、学生は実際に紙に触れ、凹凸や厚さを確認しながら、紙の多様性を体感することができました。

紙の知識は、グラフィックデザインにおいては、設計の土台として極めて重要な要素です。このことについて特に取り出して学習する機会を得たことは、非常に有意義なことと考えます。このような機会をいただいたペーパーショップサクマ様に改めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。

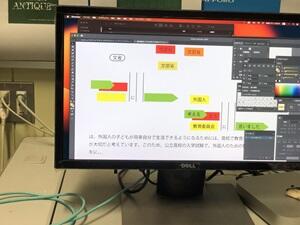

SLAの知見を生かした日本語指導と編集工学的アプローチ:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、SLA(第二言語習得理論)の知見を活かし、日本語の文法や表現を深く理解するための「アクティブラーニング」を取り入れています。この授業の特徴は、単に文法を学ぶだけでなく、情報デザインに不可欠な「情報の整理能力」を磨く点にあります。主要科目であるグラフィックデザインにおいても、情報の整理と表現は重要なスキルであり、この授業はデザインと日本語指導を一体的に学ぶことで、その力を効率的に高めることを目指しています。

デザインとは、結局のところ「情報の整理」です。視覚的な要素を効果的に配置し、メッセージを明確に伝えるには、情報をどのように整理し、伝えるかが鍵となります。ここで重要になるのが編集工学の視点です。編集工学では、情報をフレーム化し、その構造を明確にする手法を学びます。このスキルは、日本語の文型と一体的に学んでいくことがポイントとなります。文法を整理し、適切なフレームとして活用することで、複雑な情報をシンプルかつ効果的に伝える力が育まれます。

さらに、授業では日本語文法の図像化や語義モデリング言語を使った語義の構造化、「言い換え」や「比喩」を使った学習などを通じて、思考を抽象化し、多角的に物事を捉える力を育てます。たとえば、具体的な事象を抽象的な概念に結びつけることは、デザインでも言語活動でも共通のスキルです。これにより、学生は単に表現技法を習得するだけでなく、視覚的情報と言語的情報の両方を効果的に整理し、伝える力を養います。

また、「アブダクション(推測)」もアクティブラーニングを進める上で重要な要素です。限られた情報から合理的な結論を導き出すプロセスは、デザインにおいても言語活動においても同様に求められます。文型を一部から推測し、全体像を掴む力は、デザインの場でも役立つスキルです。たとえば、視覚的な要素の一部から全体のコンセプトを推測し、デザインを完成させる能力に通じるようにです。

専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、日本語指導と情報デザインのスキルを同時に学び、SLA理論や編集工学のアプローチを通じて、情報の整理・編集を体系的に身に付けていきます。これにより、学生はデザインにおける表現力だけでなく、言語を使った情報の整理や発信力にも応用されていくことになります。

遠隔通信の制限的利用による校内イベントのオンライン参加:情報デザイン科の授業風景

先日、校内で卒業生をお招きした講話がありましたが、その際、専攻科では授業の一環並びに今後の行事の効率的な運用の実験的な意味合いも含め、ビデオ会議システムや動画のストリーム配信の限定公開等による校内オンライン形式での授業参加に取り組みました。

これまでも、このような本科との合同の講演形式の授業においては、オンライン形式での授業に係る試験的運用を行ってきており、カメラの位置や角度、焦点をあわせるべき対象などを吟味しながら、より見やすい映像、また参加しやすい形式を追求するなど、改善を重ねて参りました。このようなテレコミュニケーションによる授業参加は、持続可能性の追求と遠隔学習の学び方の理解という観点で、今後重要な指導形態になっていくように感じますし、今後より一層の活用の幅を広げていくべく、研究を進めてまいりたいと思います。

専攻科情報デザイン科在籍学生の制作した作品が「新道展」に入選しました

専攻科情報デザイン科在籍学生が制作した作品が新北海道美術協会が主催する公募展「新道展」に入選したしました。快挙です!

この作品は、銭函の海で見つけたさまざまなオブジェクトを利用し、学生生活を送る「今」を表現しているそうです。

このオブジェクトの配置における位置関係は、自身が継続して取り組んでいるバイオリンの演奏曲がモチーフとなっており、

個性豊かなインスタレーション作品に仕上がっています。

作品の展示は、札幌市民ギャラリーで9月8日日曜日まで行われています。

高聾祭ディスプレイ2024(4):情報デザイン科の授業風景

グラフィカルなデザイン制作において、レイアウトに係る法則性は極めて重要です。基本的には、大きく2つの方向性があるわけですが、一つは対比のバランスを極めるもの、もう一つは細分化された要素を集合させる手法になります。

1階から4階に至る階段の壁面に展示されたインスタレーションは、上記の後者の手法のお手本とも言える作品といえるかもしれません。

単純な幾何形体の繰り返しではありますが、色相のグラデーションという配色パターンの法則性が作品全体のフレームを構成し、かつ、アクセント的に付け加えられるイレギュラーな配置が、造形的な価値と創造性をほどよく補っています。

高聾祭ディスプレイ2024(3):情報デザイン科の授業風景

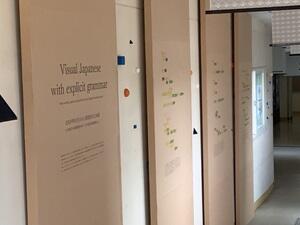

今回のディスプレイでは、そのプロセスで生成される図像を「メタ情報の明示化」と捉え、本質的な意味でのillustrationとして取り上げ、作品として提示する試みを行いました。その作品群の中には、日常の授業で取り上げてる「日本語の文法要素の可視化」も取り上げています。

ある文字列が示す語義には、もちろん静的構造を背景にした要素が控えているわけですが、同時に品詞や深層格、シソーラスといった要素同士の関係性自体やその機能といった不可視な情報も包含されています。この情報を明示的なシンボルとするための法則性の集合が今回の展示へと昇華されるわけですが、ポイントは、内容ではなく、型なのだ、ということになるでしょうか。因果関係や比較、抽象化といった思考の手立ては、結局は内容ではなく、その内容のつなぎ方や捉え方なのであり、造形表現の力を借りながら、そこへの気付きを促すためのメタ情報の明示化を試みています。

高聾祭ディスプレイ2024(2):情報デザイン科の授業風景

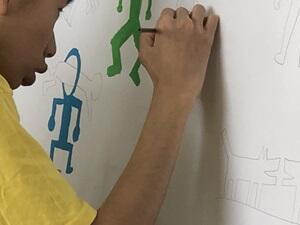

ディスプレイ制作は、インスタレーション作品を中心に制作活動を進めていくことになりますが、今回は、そのテーマである「Illustratron」の語義に忠実に制作を進めた作品もあります。

極端に抽象化された形態と鮮やかな色彩は、明らかにキース・ヘリングを彷彿とさせる作品ではあり、学習の一環としての情報デザイン科の授業において、「先達との対話」は重要な意義を持つものと考えます。しかし、熱量の高い制作活動を通し、その対話から得られる要素に加わる制作者自身のパラメータは、作品の独自性と個別性を担保することになります。そして、完成した一連の作品群は、制作した学生の個性と創造性に満ちています。

高聾祭ディスプレイ2024(1):情報デザイン科の授業風景

傘は、降雨時に雨を凌ぐための日用品の一つではありますが、意外にもこの日用品をモチーフとした芸術作品は多いものです。

一番最初に思いつくものとして、クリスト&ジャンヌ=クロードの「アンブレラ・プロジェクト」があげられるかもしれません。

この作品は、1991年10月、日本の茨城県とアメリカのカリフォルニア州の谷間地域で展示された、3,100本の傘をいっせいに開くというインスタレーション作品です。この作品で使用された傘は支柱の長さが6メートル、正八角形の傘布の対角線の長さがおよそ8メートル半と巨大なものです。

今回のディスプレイで使用した傘は、もちろんここまで巨大なものではありませんが、「空間の異化のための要素」という点で共通しています。安価なビニール傘に装飾を施し、専攻科棟の中央に開かれた区画である光庭に高低差を付ける形で傘を展示して、平凡でありきたりな学校様式の空間の異化を目指しました。

空間内にふわふわと傘が浮かぶ様は、海に漂う海月を彷彿とさせるようでもあり、空間自体がなにかに充填されたような錯覚を鑑賞者に与えます。

高聾祭ディスプレイの取組から:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科では、これまでも編集工学的な観点からのアプローチの基盤として、テキストを読解し、情報を整理する力を高めるための指導を重視してきました。そのために「日本語の文法事項の視覚化」「意味の静的構造の明示化」「思考の手立てとしての具体的な要素の操作方法」などを組み合わせた学習活動を教科の学びの中に組み込んでいます。

今回のディスプレイでは、そのプロセスで生成される図像を「メタ情報の明示化」と捉え、本質的な意味でのillustrationとして取り上げ、作品として提示する試みを行います。造形的に価値あるものになるかどうかは未知数ですが、まずはチャレンジです。

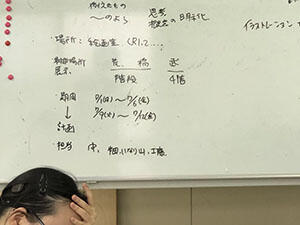

高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました:情報デザイン科の授業風景

7月に入りました。今年も、学校祭の季節です。専攻科情報デザイン科では、毎年恒例の高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました。

専攻科は、教育課程上、学校行事としてではなく、専門科目の内容として、インスタレーション作品の制作や展示の仕方自体を学習内容として取り上げ、授業の一環として活動を進めます。

今年度は、illustrationがテーマです。illustrationは、直訳すれば「図」ですが、おそらくここには、イメージや概念といった不可視な要素の明示化、という要素が多分に含まれていて、実は非常に広い意味を表しています。

それぞれの学生の目標は多様なものですが、各々の到達度や課題に合わせつつ、デザイン活動の構成要件として必要な要素を組み込みながら、内容の濃い活動を展開していければと思います。

写真とろう者:情報デザイン科の授業風景

写真は、ろう者にとっての芸術表現の手法において、最も馴染み深いものの一つであり、視覚的な認知特性にあった活動となりやすい題材の一つです。

一眼レフカメラを利用した撮影は、すべての情報デザイン科の科目の中の活動の一部としてとりあげられますが、ここでは「シャッタースピード」と「絞り」の関係から導き出される「露出」の概念の理解が非常に重要となります。

このあたりを理屈ではなく、活動ベースで学び、そこから得られる結果を学びの内容として概念化していく。ろう者の学びにおいて、そのような展開が期待できる非常に効果的な題材の一つであり、さらに、「大好き!」という学生も多いです。やはり、それは彼らの視覚的な認知特性に合ったものだからと考えますが、そこから後加工の領域に拡げたり、グラフィックデザインのレイアウト技法に拡げたりと、展開の幅も広く、聾学校で商業デザインを扱う学科としては、やはり必須の内容かと考えています。

レタリングについての一考察:情報デザイン科の授業風景

レタリングは、以前は職業技術として専攻科情報デザイン科のカリキュラムとして技術指導が重視されていた内容ですが、現在は、DTPによるデータ作成と大判プロッタでの出力が主流となり、現実的にはあまり頻繁にはもちいられない技術となりました。

ただ、検定試験の内容などは、明らかに現代のDTPやWebのフォントの仕組みを意識した内容になっていますし、知識問題の内容も、グラフィックデザインに関するベーシックな知識を問うものが多く、系統立てた学習を進めるうえで有意義なものになっています。加えて、領域としての自立活動として教科指導の中に組み込まれる日本語指導において、ここで用いられる文型は、意味の階層性を示す文型としてオーソドックスなものであり、構造と日本語文の間を行き来する思考の深化のための学びを兼ねた学習教材として有効なものであると考えています。

ICTを活用した授業展開:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科では、ICTを活用した授業を積極的に取り入れていますが、ここ数年、社会全体でその動きが加速化しているように感じます。

教育の情報化というよりは、それを超えたポスト情報社会、いわゆるSociety5.0の社会の在り方を反映した授業ともいうべきでしょうか。

ゼロから作るのではなく、コンテンツを利用する、素材を組み合わせる、といったことがあたりまえの授業になってきたように感じます。それは、ゼロから何かを生み出すクリエィティブではなく、組み合わせることで価値を生み出すクリエイティブとも換言できるのかもしれません。コーディネートの力、ひいては、それがデザインの力に直結していくものと考えます。

学生の多様性に対応した内容の精選や手立ての工夫を講じつつ、フレーム自体は変わらない。その理念は、情報デザイン科の唯一無二の特性として貫き通していきたいと考えています。

令和6年度がスタートし、2ヶ月が経過しました:情報デザイン科の授業から

令和6年度がスタートし、早いものでもう6月です。

専攻科情報デザイン科では、今年度新たに4名の学生を迎えスタートしました。

ここでの学びでは、もちろん造形活動そのものに焦点を当てた学習活動が中心とはなるのですが、その体験を経験に昇華し、知識として他に応用していくためには、ひとえに言語の力が必要になってきます。

これまでにも御紹介しているとおり、さまざま授業の中で、いわゆる領域としての自立活動として、視覚化された日本語の文法要素を利用した内容と文法の一体的な活動を進めています。

今回取り上げた色彩構成は、特に色という抽象的な要素を扱う科目であり、また、色の関係性や配色イメージなどいった不可視な要素も多くなりますので、学びの在り方として特に重要なものになってくると思われます。

約2ヶ月の学びにおいて、赤、青、緑の上位概念はRGB、光や色料で分ける色の分類という観点で、RGBと並列するのは?CMYKです。というようなやり取りができるようになってきており、このあたりの静的構造の操作を通した言語と思考の比喩の往来が「思考の深化」の鍵を握っているものと考えています。

令和7年度専攻科入学説明会

標記の入学説明会は、オンデマンド方式により開催いたします。

〇 期間

令和6年6月3日(月)~6月10日(月) ※この期間内にWeb上で公開します。

- お申し込みいただいた方のみにURL等をお伝えします(本校公式Webページからは、リンクされません)。

- 配信する動画には、すべて日本語字幕や手話通訳等の情報保障がつきます。

- また、申し込みいただいた方を対象に、k6月7日(金)14:00~15:30にライブでの説明及び質疑応答の機会を設ける予定です。

- 来校されての学校施設見学や教育相談(オンライン含む)等は、個別に対応させていただきます。随時受け付けておりますので、御希望の方は、電子メールやFAX、お電話等で御連絡ください。

https://drive.google.com/file/d/1vu3w20dXqQ4vMfvhx8R8IoY_SAltMSK-/view?usp=drive_link

道庁&道議会食堂訪問:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月19日、専攻科情報デザイン科で行っているスタートアップカンパニープロジェクト(SCP)で教材提供を受けた「道議会食堂_学校給食コラボメニュー」のポスター等の制作に係り、そのポスターの題材となった学校給食コラボメニューを実食するために、道議会食堂への校外学習を行いました。

この校外学習では、制作依頼を受けた教育委員会の関係部署の皆様からの御挨拶や懇談等も行われ、さらに、教育長との懇談も御準備いただきました。普段は、なかなかできない体験に、学生も緊張気味でしたが、内容が深まるにつれ、話は大いに盛り上がり、日常では得難い基調な体験ができました。

また、道議会食堂での実食では、ポスター等の制作を行った素材と同じメニューが登場し、学生一人一人が自分たちの制作したものへの思いを馳せつつ、練りに練られた献立に舌鼓を打ちました。

入口には、本プロジェクトで制作したポスター類がきれいにフレームに入った状態で並べられ、改めて情報デザイン科の学習と実社会の活動とのつながりを実感することができました。

御協力いただいた関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

SCP外部依頼PJ~給食コン_ポスター制作~:情報デザイン科の授業風景

今年度もSCP(スタートアップカンパニープロジェクト)によるいくつかの外部依頼の教材提供をいただき、題材として授業に組み込みつつ、OJTの形式をとりながら、実際的で現実的な学習を進めました。

3月に入ってとりあげているのは、3月18日、19日の両日に道議会食堂で提供される「北海道学校給食コンクールとの共同企画『学校給食コラボメニュー』におけるポスターやフライヤー類です。

テキストデータや写真等の提供を受け、依頼側の意図を掴みながらAdobeIllustratorで制作された印刷物は、デザイン手法や印刷物の作成ルール等をよく踏まえて制作されており、1年間の成果が良く表れたものとなりました。

データの提供に時間的余裕があまりないことや、納期に余裕がない場合もあり得ることが、OJT的な学習の難しさではありますが、実際的で体験的な学習は、それを上回る意義や教育効果があると考えます。次年度も、多くの題材提供をいただければありがたく存じます。

筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月13日、専攻科情報デザイン科では、今年度最後の筑波技術大学との連携授業を行いました。

今回の内容は、筑波技術大学が連携協定を結んでいる全国のいくつかの(聴覚)特別支援学校(聾学校)が技術大学に来校、もしくは、オンラインでつながり、今年度の連携授業において制作された作品等の成果物をスライドショー等を用いて発表し合うといったものです。

本校では、2月にAdobeDimentionやAdobeAeroを利用したモデリング及びAR制作体験を行いましたが、その内容について各学生がスライドショーにまとめ、発表しました。

また、1名が体調不良による自宅静養をしていましが、自宅からオンライン上で発表を行っています。

SCP外部依頼PJ~給食コン_ポスター制作~:情報デザイン科の授業風景

今年度もSCP(スタートアップカンパニープロジェクト)によるいくつかの外部依頼の教材提供をいただき、題材として授業に組み込みつつ、OJTの形式をとりながら、実際的で現実的な学習を進めました。

3月に入ってとりあげているのは、3月18日、19日の両日に道議会食堂で提供される「北海道学校給食コンクールとの共同企画『学校給食コラボメニュー』におけるポスターやフライヤー類です。

テキストデータや写真等の提供を受け、依頼側の意図を掴みながらAdobeIllustratorで制作された印刷物は、デザイン手法や印刷物の作成ルール等をよく踏まえて制作されており、1年間の成果が良く表れたものとなりました。

データの提供に時間的余裕があまりないことや、納期に余裕がない場合もあり得ることが、OJT的な学習の難しさではありますが、実際的で体験的な学習は、それを上回る意義や教育効果があると考えます。次年度も、多くの題材提供をいただければありがたく存じます。

筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月13日、専攻科情報デザイン科では、今年度最後の筑波技術大学との連携授業を行いました。

今回の内容は、筑波技術大学が連携協定を結んでいる全国のいくつかの(聴覚)特別支援学校(聾学校)が技術大学に来校、もしくは、オンラインでつながり、今年度の連携授業において制作された作品等の成果物をスライドショー等を用いて発表し合うといったものです。

本校では、2月にAdobeDimentionやAdobeAeroを利用したモデリング及びAR制作体験を行いましたが、その内容について各学生がスライドショーにまとめ、発表しました。

また、1名が体調不良による自宅静養をしていましが、自宅からオンライン上で発表を行っています。

全国の学習活動の様子を相対的に把握する大変良い機会となりましたし、次年度の学習内容の計画立案においても、さらなる拡張を行うための示唆をいただけたと思います。

専攻科体験学習:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月8日から3日に分け、本科1年生を対象にした専攻科体験学習が行われました。

この体験学習は、例年、3年生が卒業したこの時期に本科1年生を対象に行われるものです。卒業後の進路選択の一助としていただくために、専攻科学習内容について授業の枠組みを利用して、ハンズオン形式で研修していただきます。

今年度は、「HTMLを利用したWebページの制作」を題材に取り上げました。

HTMLは、「マークアップ言語」の一つであり、CSSと対に利用することで、Webページの内容とスタイルを定義し、文書を構成していくする要素となるわけですが、それをデザインにおける「情報を整理する」という本質的な要素と絡めつつ、実制作を通して、体験的に学習していただいたわけです。

授業においては、家庭料理のレシピをHTMLのテンプレートファイルに組み込むといった比較的単純なものでしたが、情報を構成する要素の階層性の存在自体とや、整理することとはそもそもどのようなことなのかといった、思考の本質に迫るための、かなり重厚感のある内容を経験していただけたかと思います。

修了アルバムの制作:情報デザイン科の授業風景

現在、専攻科情報デザイン科では、修了生と在校生が合同で、「修了アルバム」の制作を進めています。

専攻科は、修了アルバムを全体で作ってはいませんが、これまでにグラフィクデザインやDTPの授業で得た知見と技術を活かし、上製本での学生自身が手掛ける手作り写真集の制作を行います。

手作りとはいっても、制作工程は、製本会社のおけるハードカバーの書籍の制作プロセスと全く同じものです。

2年間撮りためた全写真モノクロームの写真を各学生が選択します。結果的に、それぞれに異なる写真となり、これもまた、一般的な学校制作のアルバムと趣を異にしていると思われます。

無事に制作も完了し、3年生にとっての学校生活も、残すはいよいよ1日です。

修了制作展が終了しました:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月21日水曜日から25日までの5日間開催していた「令和6年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」は、お陰様をもちまして無事終了いたしました。

述べ171人の皆様に御来場いただきました。多くの皆様から励ましのお言葉をいただきました。

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

筑波技術大学との連携授業-最終日-:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月20日火曜日、今年度3回目の筑波技術大学との連携授業が行われました。

今回は筑波技術大学総合デザイン学科の先生方に本校に来校いただきました。内容は、AdobeDimentionによる表面加工を行った3DオブジェクトをAdobeAeroに配置する演習となります。

学生は慣れたもので、技術大学の先生の指示に従いながら、次々に作品を完成させていました。

午前中に修了作品展の搬入もあり、なかなかにタイトな日程となりましたが、技術大学の先生方にも展覧会の展示を見ていただくよい機会となり、これまでになく濃厚な連携授業となりました。

修了作品展搬入:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月20日火曜日、21日から開催される「令和5年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」の搬入作業を市立小樽美術館市民ギャラリーで行いました。

天気があまりよくありませんでしたが、作品運搬も時間どおり進め、予定どおり作業を終了させることができました。

また、昼食を兼ね、近くのホテルのビュッフェで、久しぶりの「予餞会」を行いました。短時間ではありましたが、2年生の皆さんから一人ずつコメントをいただくことができ、2年間の活動を振り返るための有意義な時間となりました。

令和5年度(2023年度)修了作品展について

令和6年2月21日水曜日から25日日曜日までの間、市立小樽美術館市民ギャラリーにおいて「令和5年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」が行われます。

科目「課題研究」において、今年度修了予定の各学生がそれぞれの研究テーマを追求した結果を「修了作品」として展示させていただきます。

皆様の御来場をお待ち申し上げております。

令和5年度の筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和5年2月5日月曜日、今年度の筑波技術大学との連携授業がスタートしました。全3回の予定で、技術大学の先生方に来校いただき対面で行う回と、遠隔で行う回とを取り混ぜて行う予定となっています。

2月5日月曜日は、対面型の授業となります。

授業では、3DCADを利用した作品制作を進めていきますが、今回は必要なアプリのインストールに加え、今後進めていくデータ作成の準備にあたる作業を行いました。

日常とは異なる高等教育の端緒を垣間見た授業だったと思いますし、必ずしも大学進学する訳では無い学生たちにとっても刺激的な内容となったのではないかと思います。

文化庁芸術家の派遣事業_デフ・パペWS:情報デザイン科の授業風景

令和5年12月8日金曜日、専攻科情報デザイン科では、科目「造形デザイン」の授業内容として、文化庁「学校における地域活性化のための文化芸術子供鑑賞・体験事業」芸術家の派遣事業の枠組みを利用し、公益財団法人現代人形劇センター デフ・パペットシアター・ひとみの皆様をお招きした表現活動に係るワークショップを行いました。

本授業においては、大変貴重な機会でありますので、本科生徒の皆様にも参加いただき、結果的には全校生徒学生が集う大きな授業となりました。

ワークショップでは、ろう者の劇団員の方のネイティブな手話による指示を受けつつ、それぞれの生徒・学生がアブダクションをフル活用した活動が展開されます。テーマは、「○△□で何ができる」で、単純な幾何形体から何かを見立て、表現する活動を行いました。

そもそも芸術的な表現は、「頭や心の中になる「何か」をどう表すか」というよりは「今、目の前にある形を何に見立てるか」という活動です。つまり、今見えているものと、描いたり作ったりしているもの間には、直接的なつながりはないということになります。

本ワークショップは、このような、表現における本質的な「見立て」の要素を、非常にプリミティブに、かつ、本質的に取り上げられたものであり、非常の濃厚で有意義な活動だったと思われます。

微細な動きの違いがもたらす意味内容の大きな違いに、どれだけ気づくことができたか。自分が表した動き方の根拠を探り、探った結果を説明できるか。本質的な価値が試されます。

デフ・パペットシアター・ひとみの皆様を初め、関係各位の皆様、御協力ありがとうございました。

市立小樽文学館でのARイベント:情報デザイン科の授業風景

市立小樽文学館でのARイベント:情報デザイン科の授業風景

令和5年10月27日金曜日、専攻科情報デザイン科では、筑波技術大学とAR展示に係る技術協力を行った市立小樽文学館の「人喰いの時代展」展示会場内において、市立小樽文学館の御厚意により、これまでに授業で制作してきたAR作品展示によるミニイベントを開催させていただきました。

筑波技術大学との連携授業において蓄積してきたAdobeAeroによるAR制作の技術を生かした作品を中心に、7月の「高聾祭ディスプレイ」で展示した石膏像やフォントのAR作品、格闘ゲームばりのキャラクターの動きを再現したAR等を文学館内部に展示いたしました。

日常の展示空間がARにより異化され、非常に刺激的な空間に変貌すると同時に、小樽文学館のノスタルジックな空間と先鋭的なデジタル映像が拮抗し、緊張感のあるフレームを生み出すことに成功したと思います。

また、筑波技術大学の3Dスキャンの技術協力により再現された「人喰いバス」におけるバス本体ARも合わせて展示いたしました。QRコードを読み込むことで、スマートフォンの画面に現れるバスの車体は、客室内部まで精緻に再現されており、画面を見ながら車体に近づいていくと、実際に乗車しているような感覚を味わうことができます。

来場されたお客様には、その技術力の高さに驚かれている方も多く、学生にとっても大いに刺激となりましたし、専攻科情報デザイン科の授業内容を学校外部の皆様にお伝えする非常に良い機会となりました。

御協力いただいた、筑波技術大学の皆様、市立小樽文学館の皆様には、貴重な機会を与えていただいたことに対し、改めてお礼申し上げます。

文化庁ユニバーサル公演事業「手話狂言」:情報デザイン科の授業風景

令和5年9月8日金曜日文化庁ユニバーサル公演事業として日本ろう者劇団が来校し、手話狂言の公演並びにワークショップ等を行いました。

本事業は、専攻科情報デザイン科の授業の一環としてカリキュラム上は位置付けられていますが、またとない非常に貴重な機会であり、本科の生徒の皆様にも参加いただく枠組をつくった上で事業を実施いたしました。

当日は、朝から専門の業者による体育館への舞台設営が行われ、非日常感が充満した雰囲気の中、演目「附子」が演じられました。

日常の手話表現とはまた違った、非常に形式的な表現が特徴ですが、様式がしっかり固まっているが故、開演前後は、生徒の皆さんも緊張気味でしたが、途中の休憩時間では、演目中の太郎冠者と次郎冠者の手話を真似しながら会話をしていたりとか、砂糖の色が何かしっかり読み取れていたり等、公演を楽しんでいる様子が伺えました。やはり、形式が多少の変更を伴っていたとしても、ろう者が使用する手話であるが故、その核となっているフレームを共有することができるんだろうなと、改めて感心した次第です。

あと、声と手話一致させていることについては、声に合わせて手話、または、手話に合わせて声、ということではなくて、そもそもその同じタイミングになるように形式がしっかりあり、その練習をしっかり行っているからこそ可能になるものということだそうです。ある意味、音楽のオーケストラと同じ感覚なのかもしれません。両モードの経時的な間が常に一定だからできる芸当であり、形式ががっちりしているからこそ、それが可能となるのだとだと思われます。改めて、表現の奥深さを考えさせられます。

「人喰いの時代」展におけるAR設置作業:情報デザイン科の授業風景

令和4年8月17日火曜日、市立小樽文学館で19日土曜日から開催される「人喰いの時代」展におけるAR展示の最終設置作業を行いました。

この展示は、AdobeAeroを利用したAR作品を利用した一種のインスタレーションであり、コラボレーションの範囲も、技術的に追求した範囲も、これまでの枠組みを大きく超えたものとなりました。

この日は、展示作業のため館内全体が休館となっており、他のブースの作業が進捗していく中、与えられたスペースにおける展示作業を専攻科2年生が中心となり、進めました。

この展示は、市立小樽美術館で10月29日日曜日まで行われます。

ユニバーサル公演ー日本ろう者劇団来校ー:情報デザイン科の授業風景

令和5年8月21日月曜日の5、6校時に、専攻科情報デザイン科では、文化庁のユニバーサル公演事業の枠組みを利用し、日本ろう者劇団をお招きした授業を行いました。この授業においては、本科1年生から3年生までの生徒にも参加していただき、教育課程が異なるため扱う授業名は異なるものの、貴重な学びの機会として利用していただくことといたしました。

前半は、演劇表現の多様性について、後半は、狂言の基礎知識や動き方等についてのワークショップを行いました。日本ろう者劇団のワークショップは、必ずしも「聾学校」が多いわけではないようですが、今回は同じ言語を共有する場となることで、いつもとはまた異なるメニューを組んでいただき、非常に有意義な活動となりました。

本公演の手話狂言は9月8日金曜日に同じく本校で予定されています。

筑波技術大学との連携授業による学校訪問:情報デザイン科の授業風景

令和5年8月5日(土)、筑波技術大学との連携授業の一環として、専攻科1年生3名が筑波技術大学を訪問しました。

これまでに小樽文学館の展示に係り、AdobeAeroを使って制作されたAR作品について、技術協力をいただいた修了生の皆様や先生方への「制作作品プレゼンテーション」及び「仮設置の作業時の写真画像等による報告」等を行いました。

この作品は、現物の「本のダミー」をタブレットPCをとおして覗くと、模型から3Dスキャナでデータ化したCGのバスが浮かび上がり、そのバスをタップすると「本のダミー」の周りを周回して本に戻っていくアニメーションが展開されます。アニメーション自体はうまく言っているのですが、周回すると縦位置の座標が少しずれるというバグがあり、その原因を修了生の皆様とその場で議論しながら修正を行いました。

訪問した1年生にとってみれば、修了生の皆さんの技術力の高さに触れるよい機会となりましたし、今後の進路選択等にも大いに参考になったものと思われます。

この活動の実施後は、筑波技術大学のオープンキャンパスが同時に行われていたことから、修了生の皆様に学内の各所を案内していただきました。筑波技術大学の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございます。

小樽文学館でのAR作品の仮設置:情報デザイン科の授業風景

令和5年7月17日(月)、筑波技術大学との連携授業の一環として行っているAdobeAeroを利用した小樽文学館展示用のAR作品について、専攻科学生が現地での仮設置作業を行いました。

学校祭等の展示用に校内でもインスタレーション作品の一部として仮設展示を行いましたが、インスタレーション作品を展示する際には、現地の環境的要因に多くく左右されます。ですので、これまでに制作された作品を実際に現地に持ち込んで設置し、こちらの狙いにあった展示が可能かどうかの検証作業は、必須のものとなります。

この作品は、現物の「本のダミー」をタブレットPCをとおして覗くと、模型から3Dスキャナでデータ化したCGのバスが浮かび上がり、そのバスをタップすると「本のダミー」の周りを周回して本に戻っていくアニメーションが展開されます。

た。

ここで使う本のダミーは、展示時は開いたままにしておくのですが、実は表紙部分もかなり作り込んでいます。最初は、本を開いたときにトリガーが作動し、アニメーションが始まることが当初は考えられていたためです。 ただ、全体の構造がわかりえない一般のお客様を対象にする場合、「どれくらい何も理屈が分からなくても、こちらの狙いどおりに操作ができる」インターフェースをデザインし、準備することが重要にいなってくるため、このような方法を取ることにしました。かなり作り込んでいたので残念ではあるのですが、実際には見えない部分を作り込んでおくことも、それはそれで表現としてはありなんだろう、ということで、ひとまず妥協することといたしました。

学校と比較し、比較的水平面が検出されやすかったり、背景のスチレンボードの陰影がはっきり浮かびやすかったりと、展示の環境としては非常に秀悦であることが確認できまし検証作業を繰り返しつつ、8月19日の公開に向け、いよいよ制作は最終の工程に入ったと言っていいでしょう。

高聾祭ディスプレイ:情報デザイン科の授業風景

今年度の高聾祭ディスプレイは、「Conceptual Art&Augmented Reality」をテーマに制作を進めました。

具体的には、アメリカのコンセプチュアル・アーティストであり、現代美術の分野で重要な存在であるジョセフ・コスースの作品群の表現手法を引用しつつ、昨年度から授業に教材として組み込んでいるAdobeAeroによる拡張現実(Augmented Reality, AR)との関連を探っていく活動が中心となりました。

ジョセフ・コスースの代表作である「One and Three Chairs(椅子とその表現)」においては、実際の椅子、椅子の写真、そして椅子の定義を示すテキストが同時に示されます。これらの間には、それぞれが異なる表現方法ではあるけれども、「chairs」という要素自体は共通して根底に流れています。結局、全てのものの上位概念であるobjectsは、人間の認識の枠組みの中においてのみ存在しうる要素としては共通しているわけです。

そして、ARは、コスースが具体的なものの並列により、そのオブジェクト間の関係性を暗喩しようとしたのに対し、極めて明示的に概念と表現の関係性を提示します。裏を返せば、コスースが行おうとしていたことは、現代の拡張現実そのものであるとも言えるかもしれません。アナログ表現によるメタファーを駆使し、コンピューターによる表現が難しかった時代において、相の異なるもの同士の並列という、一見単純ではある手法によって、人間とものの間の関係性、認識の有り様といった部分に深くアプローチしようとしていたのではないでしょうか。

今回のディスプレイにおいては、ジョセフ・コスースの作品における理念を借用し、改めてその表現の価値を「もの・画像・言語」という3つの要素の並列という表現手法により確認することを試みました。そして、言語表現においては、文字ではなく、意味構成上、文法的な要素が極めて重要であることを明示する必要があることから、数年来、専攻科情報デザイン科で取り組んでいる「江副式日本語教授法」により重箱上に節を階層化した図を併置することにしました。

加えて、昨年度から取り組んでいるARによる手法も、一部の作品で組み込むことを試みています。「もの・画像・言語」=「拡張現実」という図式が成り立つのかどうか、極めて実験的な取り組みではありますが、あえてこのディスプレイ制作の枠組みの中で挑戦してみることにいたしました。

この取組が結果として作品として成立し得たかどうかは、対象となる鑑賞者の手に委ねられると思いますが、専攻科情報デザイン科の各科目における横断的で総合的な学習として、表現と言語の関係を深く考察する機会になったことは間違いないものと思います。

3年ぶりの校外学習:情報デザイン科の授業風景

令和5年6月9日金曜日、北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科では、3年ぶりとなる校外学習を行いました。2箇所訪問させていただいております。

1箇所目は、札幌市内の美術予備校になります。本校の学生数ではなかなか推し量ることのできないデッサンの到達度について視覚的に確認することが目的です。参加した学生もこれまでにない緊張感を味わっていたのではないかと思います。

2箇所目は、手稲区の印刷工場になります。札幌市内でも数件しかない、オフセット輪転印刷機を持った工場で、非常に大規模な印刷を行っています。ここの訪問の目的は、本校で学ぶDTP、グラフィックデザインは、オフセット印刷を前提としたデータ作成を行う必要がありますが(分版やトンボ、殖版等)、本校には印刷機がないため、その実際を見学し、データ作成及びデザインに活かしていくことになります。

ここも普段は見ることのできない(普通の見学では見ることが難しいそうなことも含め)内容について、「デザインを専門に学ぶ学生」のために相当深い部分まで見学させていただきました。巨大なロール紙、熱風が吹き付ける乾燥機、印刷機の速さ、どれをとってもデザイナーが知るべき「驚き」に満ちていたものと思います。

御協力いただいた皆様の御厚意に改めてお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。

令和5年度の筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和5年(2023年)6月20日(火)から、専攻科情報デザイン科では、令和5年度の筑波技術大学との連携授業を行っています。

昨年度から継続し、AdobeAeroを利用した拡張現実(AR)に取り組んでいます。特筆すべきなのは、今回の授業内容が、市立小樽文学館の企画展示と連動していることです。制作した作品が、実際の展示の一部として組み込まれることになりますので、非常にシビアな仕事が要求されます。

また、今回の制作においては、昨年度本校専攻科を終了された筑波技術大学在学中の学生の皆様にも技術的な支援を頂いています。今年の3月までは同じ学びやで過ごしていた先輩ですが、技術的な面や拡張現実の考え方について、Zoomを利用し、オンラインで助言を受けつつ、制作を進めました。

これまでの取組についてさらに拡張し、本校が所在する地域の社会資源とも連携を図る取り組みとなっています。今週と来週の2回の授業が制作活動にあてられる予定になってなっています。充実した活動となるよう期待したいところです。

北海道議会食堂とのコラボメニュー企画_感謝状の贈呈

令和4年度末に、給食コンテストと北海道議会食堂とのコラボメニュー企画へのポスター等の制作協力を行った件で、北海道教育委員会より、本校専攻科情報デザイン科へ感謝状が贈られることになり、3月22日、本校校長室において贈呈式が行われました。

これまでの情報デザイン科の活動が評価いただけたものとして、大変ありがたく思っております。

制作したグラフィック等は、機会をみて、他の作品等とも併せ、Web上で御紹介できるようにしたいと考えております。

令和6年度(2024年度)専攻科入学説明会

標記の入学説明会は、オンデマンド方式により開催いたします。

〇 期間

令和5年6月2日(金)~6月12日(月) ※この期間内のみWeb上で公開します。

〇開催方法

eラーニングシステム等を利用したオンデマンド方式により開催いたします。

説明会Webページについては、事前に申し込みいただいた方のみにURLをお伝えします(本校公式Webページからは、リンクされません)。

配信する動画には、すべて日本語字幕及び手話通訳がつきます。

※来校されての学校施設見学や教育相談(オンライン含む)等は、個別に対応させていただきます。随時受け付けておりますので、御希望の方は、電子メールやFAX、電話等で事前に御連絡ください。

参加申込フォーム

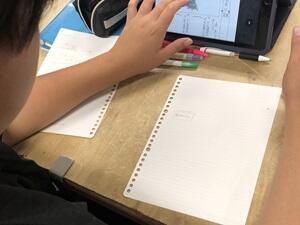

令和5年度スタート!:情報デザイン科の授業風景

令和5年度がスタートしました。

今年度は、1年生と2年生合同の複式の授業が多くなっています。学校の重点教育目標に組み込まれた「個別最適な学び」と「協同的な学び」をどう実現していくか。

専攻科情報デザイン科では、その試みとして、ICTの徹底した活用と12年生合同の複式授業を行うことにしました。

写真の授業は「情報技術1,2」です。HTML5のコーディング技術を、動画視聴とeラーニングシステムのワークシート問題、実際のコーディングの流れで進めていきます。

この学びの型が今後の情報デザイン科の学びの方向性となっていくようにも感じています。

今後も指導の手立てと教育コンテンツの充実に努めて参ります。