活動の紹介・新着情報

令和8年度北海道高等学校(専攻科)入学者募集要領

令和8年度北海道高等学校(専攻科)入学者募集要領

下記のリンクから、募集要領及び出願に必要な書類をダウンロードしてください。

2.出願書類一部

入学選考検査を希望される方は、出願に必要な書類に必要事項を記入の上、写真台紙に写真を貼

り、下記宛先までお送りください。

北海道高等聾学校(専攻科)入学選考事務局(担当:堀、中)

〒047-0261 北海道小樽市銭函 1 丁目 5 番 1 号

TEL 0134-62-2624(内線 58)

FAX 0134-62-2663

令和8年度(2026 年度)専攻科入学説明会(オンデマンド)

標記の入学説明会は、オンデマンド方式により開催いたします。

〇 期間

令和7年 6 月 2 日(月)~6 月 9 日(月) ※この期間内にWeb上で公開します。

- お申し込みいただいた方のみに URL 等をお伝えします。(本校公式Web ページからは、リンクされません)。

- 配信する動画には、すべて日本語の字幕がつきます。

- 質疑応答は入力フォームに御記入いただき、後ほど電子メールにて回答を送信いたします。

- 来校されての学校施設見学や教育相談等は、個別に対応させていただきます。随時受け付けておりますので、御希望の方は、電子メールやFAX、お電話等で御連絡ください。

詳細は下記リンクより実施要項をご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1ziKK6NE1rDAsM0mzPvmJTZ6ltDE8Dxb7/view?usp=sharing

学校給食コンテストコラボメニュー_広報用チラシ制作:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科で制作を進めた標記の件に係り、令和7年3月11日火曜日、制作した学生が北海道教育委員会の教育長室を訪問し、制作の報告並びに懇談等を行いました。本プロジェクトには、デザイン科専攻の学生が参加していますが、制作の工夫や苦労した点についての発表がありました。

発表者の大越さんは、「多くの人に見やすくするために、文字のサイズを大きくし、写真のレイアウトにも工夫を凝らした」「視覚的にインパクトのあるデザインを作るためのバランスを取るのが難しかった」と制作プロセスにおける苦労した点なども語られました。

制作においては、AdobeIllustratorを使用し、1月から2月にかけてじっくりと作り上げたことが紹介されました。制作の途中経過を見ている中島教育長からも「最終的に素晴らしい作品になったと思う」と評価いただきました。

完成したチラシは、情報が整理され、レイアウトのバランスも優れており、多くの人に伝わりやすいデザインとなっていると評価していただき、教育長は「これを見て、たくさんの人が給食を食べに来てくれることを期待しています」と述べました。

懇談後には、給食コンテストの優秀作品のうち6点が提供されるポールスター札幌のビュッフェにて、コンテスト出品団体等と給食を試食する機会がありました。学生たちは「ナス料理やニシンの丼ものに興味がある」と話し、実際に食べてみることを楽しみにしている様子でした。

今回のチラシ制作体験を通じて、情報を整理し、伝わりやすくするデザインの重要性を学ぶ機会となりました。制作過程での工夫や試行錯誤を経て、最終的に完成度の高いチラシができあがり、多くの関係者から高評価を受けました。今後も、学生たちがデザインスキルを活かし、社会に役立つ制作活動を続けていくことが期待されます。

専攻科体験学習が行われました:情報デザイン科の授業風景

令和7年3月11日火曜日から12日水曜日にかけ、専攻科情報デザイン科では、本科1年生を対象とした「体験学習」を行いました。今回のテーマは「キャンバ(Canva)を使ったチラシ制作」です。

授業の冒頭では、「デザインとは何か?」という問いが投げかけられました。一般的にデザインというと、色を塗ったり、形を描いたりする作業を想像しがちですが、本Webページでも繰り返し説明しているとおり、「デザインとは設計であり、考え方そのものがデザイン」となります。何かを作る際には、まず「なぜそれを作るのか」「どのように伝えるのか」といった設計の視点が不可欠です。

そして、特に編集工学的観点から重要なのは、情報の整理と伝達です。そのためには配置要素の言語的な操作が欠かせません。例えば、「リンゴ」という言葉は「果物」というカテゴリに属することができるわけですが、こうした抽象化や具象化のプロセスというものが、デザインの基礎となる思考方法であることを改めて強調しつつ、丁寧に説明を進めました。

今回の体験学習では、「キャンバ(Canva)」というデザインツールを使用し、実際にチラシを作成しました。キャンバは初心者でも直感的に操作できるツールで、テンプレートを活用することで、手軽にデザインを作成できます。

生徒たちは、まずテンプレートを選び、文字や画像を入れ替えて自分なりのチラシを作成していきます。特にこの活動において強調されたのは、「情報の優先順位を考えること」です。例えば、イベントのタイトルや日付など、最も重要な情報を大きく目立たせ、その他の情報は適切に配置することで、伝わりやすいデザインになっていきます。

加えて、今回の体験学習ではオンライン学習の重要性についても触れられました。現在、多くの大学では「オンデマンド」形式の授業が増えており、事前に録画された講義を視聴することで学習を進める形が一般的になっています。特に、聴覚障がいのある生徒にとっては、字幕や手話通訳の活用により、情報保障がしやすいというメリットもでてきますが、そのためには、場面やものに依存することなく、ことばだけから意味を掴み、構造を頭に想起できる力が不可欠となります。デザイン的な思考は、そのような力の育成に大いに役立つものであることを説明しつつ、制作を進めました。

今回の体験学習を通じて、デザインの基本的な考え方や、情報整理の重要性を学ぶことができたものと思います。また、キャンバを使った実践を通して、具体的なデザインスキルを身につける機会となりました。これからの時代、オンライン学習やデジタルツールを活用した学びがますます重要になっていく中で、今回の経験は生徒たちにとって貴重なものとなったことと思います。

筑波技術大学との連携事業_他校との交流授業が実施されました:情報デザイン科の授業風景

令和7年3月10日(月)、筑波技術大学との連携事業の一環として、例年は本校の学生が筑波技術大学に出向いて実施されている他校との交流授業が、今年度はオンライン形式で開催されました。本校と東京の葛飾ろう学校が参加し、互いに制作した作品について発表を行いました。

葛飾ろう学校からは、拡張現実(AR)を活用したデザインの拡張というテーマで、多様な作品が発表されました。一方、本校からは、グラフィックデザインに焦点を当て、特にチラシやポスターの制作を通じて地域の広報活動を行うとともに、ARを組み込む手法についても取り組んでいました。

それぞれの取り組み内容には違いがありましたが、「ARを活用してデザインを拡張する」という点では共通しており、互いの作品を通じてその違いや本質的な共通点を確認し合うことができました。

今年度の連携授業はこれで終了となりますが、次年度以降も継続して実施する予定です。本校では、外部機関の知見を活かした学びの機会を増やし、他校との交流を通じて生徒の見識を広げる取り組みをさらに推進していきます。

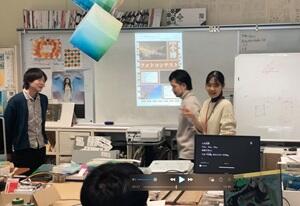

筑波技術大学との連携授業(第4回目)が実施されました:情報デザイン科の授業風景

令和7年2月28日(金)、筑波技術大学との連携授業の第4回目が実施されました。

これまでの第1回から第3回までは、本校情報デザイン課の専門科目と連携した授業が行われました。具体的には、「デザインの拡張」というテーマのもと、グラフィックデザインと拡張現実(AR)を組み合わせた授業を展開しました。これらの授業は、遠隔オンライン形式で行われたり、筑波技術大学の先生にご協力いただきながら進められました。

今回の第4回目は、卒業式前日ということもあり、時間的制約がある中での実施となりましたが、デザイン科の授業の総括的な内容に加え、本科の1年生および2年生を対象とした「トリセツ」と「筑波技術大学」の説明会が行われました。

筑波技術大学の話を初めて聞く生徒も多く、特に渉外認識に関する学習については、理解が深まっている生徒もいれば、まだ十分に理解できていない生徒もいる状況でした。そのため、筑波技術大学の先生によるこのような学びの機会は、生徒たちにとって非常に貴重なものとなりました。

本校では今後もこのような連携事業を通じて、生徒の学びをさらに深めていけるよう努めてまいります

。

令和6年度修了作品展が始まりました:情報デザイン科の授業風景

令和7年2月19日水曜日から2月24日月曜日まで、市立小樽美術館にて今年度の修了作品展を行っています。

3月に修了を予定している3人の学生が科目「課題制作」で制作した作品とともに、これまでの授業で制作されたグラフィックやプロダクト類もあわせて展示しています。

ここ数年はデジタル作品が増えてきていますが、今年度も映像作品やDTPの技術を利用した作品が多く展示されており、過去と現在における当学科のカリキュラムの変化を感じることができます。

また、本科美術部の展示も同時に行っています。

開館時間は10:00~17:00となっております。最終日は15:00までです。

令和7年度(2025年度)公立特別支援学校(高等部)入学者【第2次募集】

筑波技術大学との連携授業~AR技術を活用したデザインの可能性~:情報デザイン科の授業風景

筑波技術大学の先生をお招きした「筑波技術大学との連携授業(3回目)」が2月14日金曜日に行われました。今回は、AR(拡張現実)技術を使った新しいデザインの可能性を学びました。今回は、チラシ制作にQRコードを組み込み、AR技術を活用する方法を実践しました。

AR技術とは?

ARは、現実世界にデジタル情報を重ねる技術です。例えば、スマートフォンでQRコードを読み取ると、追加情報が表示される仕組みが一般的です。本授業では、チラシにARを組み込むことで、より魅力的な情報発信ができることを学びました。

チラシとARの活用

ARを活用することで、以下のような新しい体験を生み出せます。

- 情報の拡張:QRコードを読み取ると、イベント詳細や関連動画が見られる。

- 体験型コンテンツ:歴史上の人物と写真を撮る機能などを提供。

- 3Dオブジェクトの表示:商品を3Dモデルで確認し、購入前に細部をチェック可能。

実践:ARコンテンツの作成

授業では、AR制作ツール「Adobe Aero」を使用し、実際にARチラシを作成しました。

- 新規プロジェクトの作成

- 3Dオブジェクトの配置

- QRコードの生成とチラシへの組み込み

無料の3Dモデルを活用し、昆虫を拡大表示したり、都市のランドマークを縮小表示するなど、新たな視点の提供も試みました。

今後の展望

3月にはオンラインを介した全国の聾学校との発表会も予定しており、より完成度の高いARチラシを目指します。AR技術を活用することで、チラシを「読む」ものから「体験する」ものへと進化させることが可能です。今後もこの技術を活用し、より魅力的なデザインを創出することを目指します。

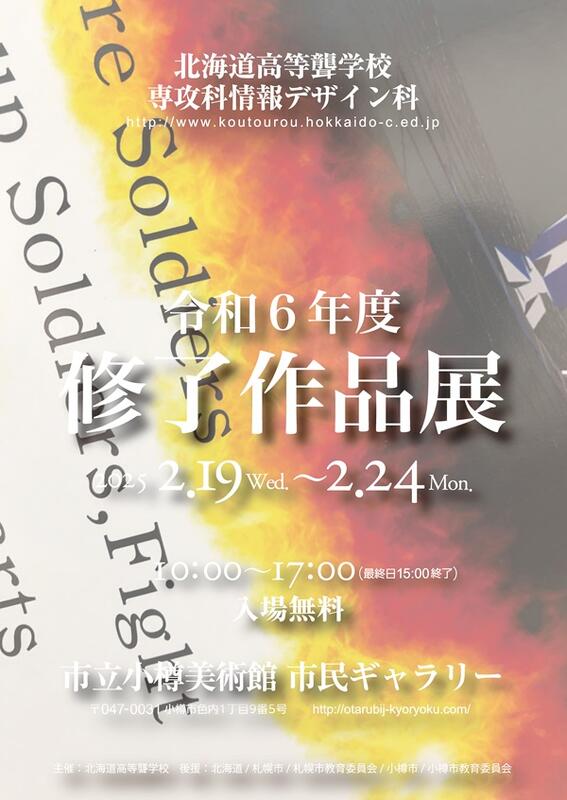

令和6年度専攻科情報デザイン科修了作品展

令和7年2月19日水曜日から24日月曜日までの間、市立小樽美術館市民ギャラリーにおいて「令和6年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」が行われます。

科目「課題研究」において、今年度修了予定の各学生がそれぞれの研究テーマを追求した結果を「修了作品」として展示させていただきます。

皆様の御来場をお待ち申し上げております。