活動の紹介・新着情報

SLAの知見を生かした日本語指導と編集工学的アプローチ:情報デザイン科の授業風景

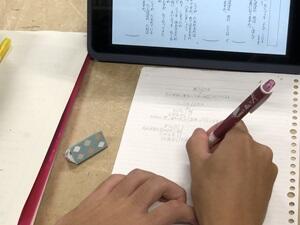

専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、SLA(第二言語習得理論)の知見を活かし、日本語の文法や表現を深く理解するための「アクティブラーニング」を取り入れています。この授業の特徴は、単に文法を学ぶだけでなく、情報デザインに不可欠な「情報の整理能力」を磨く点にあります。主要科目であるグラフィックデザインにおいても、情報の整理と表現は重要なスキルであり、この授業はデザインと日本語指導を一体的に学ぶことで、その力を効率的に高めることを目指しています。

デザインとは、結局のところ「情報の整理」です。視覚的な要素を効果的に配置し、メッセージを明確に伝えるには、情報をどのように整理し、伝えるかが鍵となります。ここで重要になるのが編集工学の視点です。編集工学では、情報をフレーム化し、その構造を明確にする手法を学びます。このスキルは、日本語の文型と一体的に学んでいくことがポイントとなります。文法を整理し、適切なフレームとして活用することで、複雑な情報をシンプルかつ効果的に伝える力が育まれます。

さらに、授業では日本語文法の図像化や語義モデリング言語を使った語義の構造化、「言い換え」や「比喩」を使った学習などを通じて、思考を抽象化し、多角的に物事を捉える力を育てます。たとえば、具体的な事象を抽象的な概念に結びつけることは、デザインでも言語活動でも共通のスキルです。これにより、学生は単に表現技法を習得するだけでなく、視覚的情報と言語的情報の両方を効果的に整理し、伝える力を養います。

また、「アブダクション(推測)」もアクティブラーニングを進める上で重要な要素です。限られた情報から合理的な結論を導き出すプロセスは、デザインにおいても言語活動においても同様に求められます。文型を一部から推測し、全体像を掴む力は、デザインの場でも役立つスキルです。たとえば、視覚的な要素の一部から全体のコンセプトを推測し、デザインを完成させる能力に通じるようにです。

専攻科情報デザイン科の現代文の授業では、日本語指導と情報デザインのスキルを同時に学び、SLA理論や編集工学のアプローチを通じて、情報の整理・編集を体系的に身に付けていきます。これにより、学生はデザインにおける表現力だけでなく、言語を使った情報の整理や発信力にも応用されていくことになります。

遠隔通信の制限的利用による校内イベントのオンライン参加:情報デザイン科の授業風景

先日、校内で卒業生をお招きした講話がありましたが、その際、専攻科では授業の一環並びに今後の行事の効率的な運用の実験的な意味合いも含め、ビデオ会議システムや動画のストリーム配信の限定公開等による校内オンライン形式での授業参加に取り組みました。

これまでも、このような本科との合同の講演形式の授業においては、オンライン形式での授業に係る試験的運用を行ってきており、カメラの位置や角度、焦点をあわせるべき対象などを吟味しながら、より見やすい映像、また参加しやすい形式を追求するなど、改善を重ねて参りました。このようなテレコミュニケーションによる授業参加は、持続可能性の追求と遠隔学習の学び方の理解という観点で、今後重要な指導形態になっていくように感じますし、今後より一層の活用の幅を広げていくべく、研究を進めてまいりたいと思います。

専攻科情報デザイン科在籍学生の制作した作品が「新道展」に入選しました

専攻科情報デザイン科在籍学生が制作した作品が新北海道美術協会が主催する公募展「新道展」に入選したしました。快挙です!

この作品は、銭函の海で見つけたさまざまなオブジェクトを利用し、学生生活を送る「今」を表現しているそうです。

このオブジェクトの配置における位置関係は、自身が継続して取り組んでいるバイオリンの演奏曲がモチーフとなっており、

個性豊かなインスタレーション作品に仕上がっています。

作品の展示は、札幌市民ギャラリーで9月8日日曜日まで行われています。

高聾祭ディスプレイ2024(4):情報デザイン科の授業風景

グラフィカルなデザイン制作において、レイアウトに係る法則性は極めて重要です。基本的には、大きく2つの方向性があるわけですが、一つは対比のバランスを極めるもの、もう一つは細分化された要素を集合させる手法になります。

1階から4階に至る階段の壁面に展示されたインスタレーションは、上記の後者の手法のお手本とも言える作品といえるかもしれません。

単純な幾何形体の繰り返しではありますが、色相のグラデーションという配色パターンの法則性が作品全体のフレームを構成し、かつ、アクセント的に付け加えられるイレギュラーな配置が、造形的な価値と創造性をほどよく補っています。

高聾祭ディスプレイ2024(3):情報デザイン科の授業風景

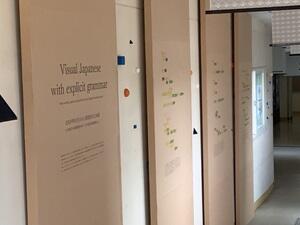

今回のディスプレイでは、そのプロセスで生成される図像を「メタ情報の明示化」と捉え、本質的な意味でのillustrationとして取り上げ、作品として提示する試みを行いました。その作品群の中には、日常の授業で取り上げてる「日本語の文法要素の可視化」も取り上げています。

ある文字列が示す語義には、もちろん静的構造を背景にした要素が控えているわけですが、同時に品詞や深層格、シソーラスといった要素同士の関係性自体やその機能といった不可視な情報も包含されています。この情報を明示的なシンボルとするための法則性の集合が今回の展示へと昇華されるわけですが、ポイントは、内容ではなく、型なのだ、ということになるでしょうか。因果関係や比較、抽象化といった思考の手立ては、結局は内容ではなく、その内容のつなぎ方や捉え方なのであり、造形表現の力を借りながら、そこへの気付きを促すためのメタ情報の明示化を試みています。