活動の紹介・新着情報

高聾祭ディスプレイ2024(2):情報デザイン科の授業風景

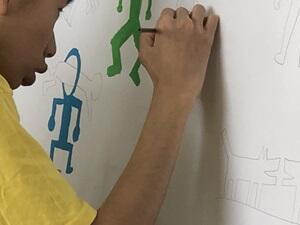

ディスプレイ制作は、インスタレーション作品を中心に制作活動を進めていくことになりますが、今回は、そのテーマである「Illustratron」の語義に忠実に制作を進めた作品もあります。

極端に抽象化された形態と鮮やかな色彩は、明らかにキース・ヘリングを彷彿とさせる作品ではあり、学習の一環としての情報デザイン科の授業において、「先達との対話」は重要な意義を持つものと考えます。しかし、熱量の高い制作活動を通し、その対話から得られる要素に加わる制作者自身のパラメータは、作品の独自性と個別性を担保することになります。そして、完成した一連の作品群は、制作した学生の個性と創造性に満ちています。

高聾祭ディスプレイ2024(1):情報デザイン科の授業風景

傘は、降雨時に雨を凌ぐための日用品の一つではありますが、意外にもこの日用品をモチーフとした芸術作品は多いものです。

一番最初に思いつくものとして、クリスト&ジャンヌ=クロードの「アンブレラ・プロジェクト」があげられるかもしれません。

この作品は、1991年10月、日本の茨城県とアメリカのカリフォルニア州の谷間地域で展示された、3,100本の傘をいっせいに開くというインスタレーション作品です。この作品で使用された傘は支柱の長さが6メートル、正八角形の傘布の対角線の長さがおよそ8メートル半と巨大なものです。

今回のディスプレイで使用した傘は、もちろんここまで巨大なものではありませんが、「空間の異化のための要素」という点で共通しています。安価なビニール傘に装飾を施し、専攻科棟の中央に開かれた区画である光庭に高低差を付ける形で傘を展示して、平凡でありきたりな学校様式の空間の異化を目指しました。

空間内にふわふわと傘が浮かぶ様は、海に漂う海月を彷彿とさせるようでもあり、空間自体がなにかに充填されたような錯覚を鑑賞者に与えます。

高聾祭ディスプレイの取組から:情報デザイン科の授業風景

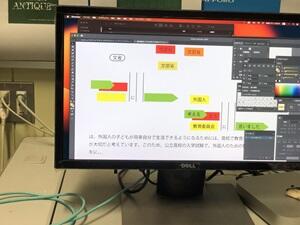

専攻科情報デザイン科では、これまでも編集工学的な観点からのアプローチの基盤として、テキストを読解し、情報を整理する力を高めるための指導を重視してきました。そのために「日本語の文法事項の視覚化」「意味の静的構造の明示化」「思考の手立てとしての具体的な要素の操作方法」などを組み合わせた学習活動を教科の学びの中に組み込んでいます。

今回のディスプレイでは、そのプロセスで生成される図像を「メタ情報の明示化」と捉え、本質的な意味でのillustrationとして取り上げ、作品として提示する試みを行います。造形的に価値あるものになるかどうかは未知数ですが、まずはチャレンジです。

高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました:情報デザイン科の授業風景

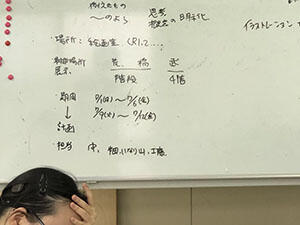

7月に入りました。今年も、学校祭の季節です。専攻科情報デザイン科では、毎年恒例の高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました。

専攻科は、教育課程上、学校行事としてではなく、専門科目の内容として、インスタレーション作品の制作や展示の仕方自体を学習内容として取り上げ、授業の一環として活動を進めます。

今年度は、illustrationがテーマです。illustrationは、直訳すれば「図」ですが、おそらくここには、イメージや概念といった不可視な要素の明示化、という要素が多分に含まれていて、実は非常に広い意味を表しています。

それぞれの学生の目標は多様なものですが、各々の到達度や課題に合わせつつ、デザイン活動の構成要件として必要な要素を組み込みながら、内容の濃い活動を展開していければと思います。

写真とろう者:情報デザイン科の授業風景

写真は、ろう者にとっての芸術表現の手法において、最も馴染み深いものの一つであり、視覚的な認知特性にあった活動となりやすい題材の一つです。

一眼レフカメラを利用した撮影は、すべての情報デザイン科の科目の中の活動の一部としてとりあげられますが、ここでは「シャッタースピード」と「絞り」の関係から導き出される「露出」の概念の理解が非常に重要となります。

このあたりを理屈ではなく、活動ベースで学び、そこから得られる結果を学びの内容として概念化していく。ろう者の学びにおいて、そのような展開が期待できる非常に効果的な題材の一つであり、さらに、「大好き!」という学生も多いです。やはり、それは彼らの視覚的な認知特性に合ったものだからと考えますが、そこから後加工の領域に拡げたり、グラフィックデザインのレイアウト技法に拡げたりと、展開の幅も広く、聾学校で商業デザインを扱う学科としては、やはり必須の内容かと考えています。