今日の高聾

給食だより5月号

給食だより5月号、学校・寄宿舎予定献立表が掲載されました。

学校からのたより から御覧ください。

小樽地区高校春季バドミントン選手権大会(バドミントン部)

4月20日(土)〜4月21日(日)の二日間に渡り、

小樽地区高校春季バドミントン選手権大会が倶知安町で行われました。

本校からは、6名の選手が出場しました。

選手たちは、もっている力を精一杯出し切っていました。

それぞれ自分の課題を見つめ直すことのできた、

よい大会になったのではないかと思います。

今後の練習に期待したいと思います。

頑張ってください!

結果は以下の通りです。

男子シングルス :初戦敗退 2名

男子ダブルス :初戦敗退 1組

女子シングルス :初戦敗退 3名

:2回戦敗退 1名

女子ダブルス :初戦敗退 2組

校内の桜が開花

桜が咲く季節がやってきました。

本校の校内でも、桜が咲き始めています。

昼休みには、生徒が集まって写真を撮っていました。

美しい桜の季節を共有しながら、

一緒に学校生活を楽しんでいきましょう。

情報モラル講習会

本日、「情報モラル講習会」が行われました。

スマートフォンは、もはや私たちの生活とは切り離せない存在になりつつあります。

講演では、スマートフォンを利用したネットトラブルの事例について紹介されました。

インターネットによってもたらされる恩恵は非常に大きいですが、同時にトラブルに巻き込まれる恐ろしさを持ち合わせています。

講演の中で話がありましたように、「リスクを理解した上で正しく使う」ことを意識して、今後の学校生活を過ごしていきましょう。

寄宿舎歓迎会

4月18日(木)、新入生を迎えた歓迎会を行いました。行事担当の担当の本科3学年と専攻科2学年は3月から今日のために準備を進めていました。

先輩達とおしゃべりをしながら、豪華な食事やデザートに舌鼓。

会食後は余興として全生徒の自己紹介も兼ねた名前ビンゴを行いました。

自分の自己紹介の動画が流れた際恥ずかしがる生徒もいましたが、先輩たちの面白自己紹介に大盛り上がり。楽しいひと時を過ごしました。

新たに入舎したメンバーと共に、笑顔が絶えなく明るく楽しい寄宿舎を築いていきたいと思います。

新入生歓迎会

新しい学期が始まり、学校に新たな活気に包まれています。

本日は「新入生歓迎会」が行われました。

新入生歓迎会では、自己紹介や部活動紹介等が行われました。

文化系部活動からスポーツ系部活動まで、先輩方のパフォーマンスに

新入生たちは魅了されていました。

また、余興(交流会)のコーナーも盛り上がりを見せました。

お題を体で表現する「ジェスチャーゲーム」や「○×ゲーム」があり、

生徒同士の絆が深まりました。

一緒に学び合う仲間を通じて、これからの学校生活を

より充実したものにしてほしいと思います。

令和6年度 北海道高等聾学校入学式

本日、「令和6年度北海道高等聾学校入学式」が行われました。

新入生の皆さんの緊張した表情からは、新しい環境への期待と不安がにじみ出ていました。学校の一員として、保護者等の皆様と共に、この素晴らしい日を迎えられたことを心からうれしく思います。

皆さんが学びの場で自信をつけ、これから始まる学校生活が皆さんにとって充実したものになるよう心から願っています。

改めて、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

専攻科情報デザイン科学科だより4月号

下記に掲載しております。

http://www.koutourou.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=206

給食だより4月号

給食だより4月号、学校・寄宿舎予定献立表が掲載されました。

学校からのたより から御覧ください。

表彰伝達式・修了式・離任式

本日、「表彰伝達式」「修了式」「離任式」が行われました。

表彰伝達式では、資格検定に合格された生徒の皆さん、

そして、コンクール・コンテストで受賞された生徒の皆さん、

誠におめでとうございました。

皆さんの努力は、将来の成功への素晴らしいステップになることと思います。

今後のさらなる活躍を期待しています。

修了式では、生徒のみなさんの1年間の努力と成長をたたえ、

次のステージへのエールが贈られました。

これまでの学びを胸に、常に前進し続けてほしいと思います。

▼表彰伝達式

▼修了式

▼離任式

校内研修会(全校研)を実施しました

令和6年3月5日火曜日、本校教育職員を対象とした専門性向上のための研修会が行われ、国立大学法人兵庫教育大学特別支援教育専攻障害科学コース講師の中島武史先生をお招きし、「社会言語学から見たろう教育」をテーマにした講演を行いました。

社会言語学をベースにした、聴覚障がい教育の在り方についての知見は、初めて触れたという参加者も多く、非常に有意義で示唆的な講演でした。

特に、アンエンパワメントの概念は、自立のために必要な要素について、当事者の障がいの改善・克服に帰結させるこれまでの教育や社会の在り方を厳しく揺さぶるものでした。

日本語という単一言語が支配的な社会において、聴覚障がいを持つ生徒達がどのような生き方を強いられていくことになるのか、言語習得に係る問題意識を組織全体から掘り起こしつつ、その問題解決の難しさについて教師側が自覚的になることの重要性と粘り強く取り組んでいくことの大切さを教えていただいたように思います。

今後とも、本校に在籍する生徒学生の言語活動の充実と学力の育成に向け、研修に励んでいく所存です。

令和5年度の美術部の成績

令和5年度もいよいよ最後です。

今年度の美術部の大会参加等における成績をまとめてみました。新入部員も増え、入選・入賞する機会も多くいただき、改めて、なかなか活気のある部活動となったのではないかと思います。

〇令和5年度(2023年)北海道高等学校文化連盟後志支部第58回高文連後志支部高等学校美術展・研究大会

・出品者7名 ・全道推薦3名 ・佳作2名

〇北海道高等学校文化連盟第57回全道高等学校美術展・研究大会道南大会

・出品者3名 ・全道優秀作品1名

〇第35回有島武郎青少年公募絵画展(ニセコ町、北海道新聞社主催)

・入賞1名(奨励賞) ・入選1名

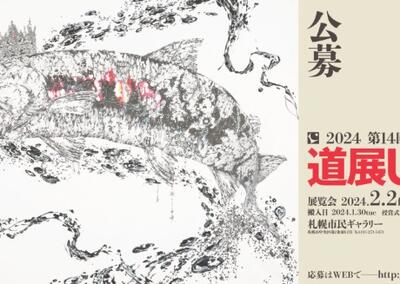

〇2024 第14回 道展U21(北海道美術協会主催)

・入賞3名(奨励賞) ・入選1名

〇「いきものがたり展」への出展 2023・「ドラマ/ドラマチック-北海道障がい者

のアート展より-」

・出品者1名

〇2021 北海道障害者のアート展出品

・出品者1名

来年度も頑張っていきたいと思います!

令和5年度卒業証書・修了証書授与式

「令和5年度北海道高等聾学校卒業証書並びに修了証書授与式」が行われました。

この素晴らしい日に立ち会うことができることを大変嬉しく思います。

卒業生・修了生の皆さん、本当におめでとうございます。

これまでの経験や学びを胸に、前を向いて進んでいってください。

これからの人生が、さらなる輝かしいものとなりますように、

皆さんのご活躍を心から祈っています。

給食だより3月号

学校からのたよりのページで閲覧可能です。

http://www.koutourou.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=206

STV“高校ブンカ部”応援プロジェクト

STV未来文化財団様より、本校美術部に対しての御支援を賜り、絵の具や画材、キャンバス等の贈呈を受けました。

より一層の質の高い作品制作に向け、大変ありがたい御支援です。この場をお借りし、改めてお礼申し上げます。

〇「STV“高校ブンカ部”応援プロジェクト」について(STVグループ未来財団様)

https://www2.stv.jp/info/miraizaidan/program/hs.html

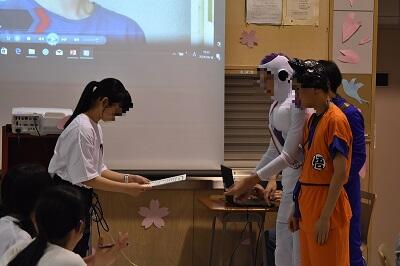

R5年度寄宿舎おわかれ会

2月15日(木)卒業生・修了生の旅立ちを祝う「寄宿舎おわかれ会」を実施しました。前半はリクエスト献立のスペシャルディナーをおいしくいただきました。

後半は3年間・5年間の懐かしい日々を思い出しながらスライドショーを観ました。入学当初と今の表情を見比べると、一人一人が大きく成長した姿を改めて感じることができました。

スライドの最後に卒業生・修了生から、友達への感謝の言葉や後輩への励まし、寄宿舎の思い出など、笑いあり涙ありのメッセージが紹介されました。

別れを惜しみつつ、寄宿舎を巣立っていく卒業生・修了生の皆さんのこれからの活躍を願っています。

美術部出品作品が道展U21に入賞&入選しました!

令和5年2月2日金曜日から5日日曜日まで、札幌市民ギャラリーを会場に行われた北海道美術協会主催「道展U21」に本校美術部所属生徒4名が出品し、3名が奨励賞、1名が入選となりました。

そもそもがかなり制約のある日程ではあり、さらに大雪による臨時休校などもあって、なかなかタイトな制作日程ではありましたが、それぞれ、学生の良さがうまく発揮された作品に仕上がりました。非常に多くの作品が展示されていましたが、その中でも埋没することのない、個性光る作品群だったのではないかと思います。

来年度は、さらなる上位入賞を目指していければ!と思います。

令和5年度寄宿舎よつば会総会

2月1日(木)19:00より寄宿舎食堂にてよつば会総会を行いました。

1年間の活動の報告や反省、改正案について話し合いました。

今年度の活動を振り返り、反省点や改善点などを舎生全員で、

確認することができました。

1年間の活動の報告と反省を行ったあと、新会長、副会長の

挨拶と校長室で行われた任命式の様子をスライドで報告しました。

現会長が任期終了の報告と最後の挨拶を行い、全員の挙手で

よつば会総会を承認し終了しました。

これから新しい体制が始まりますが、より良い寄宿舎となる

ことを期待しています。

専攻科情報デザイン科学科だより2月号

専攻科情報デザイン科学科だより2月号を発行しました。

「学校からのたより」を参照ください。

令和5年度スポーツ大会

12月21日(木)令和5年度スポーツ大会が執り行われました。大きな怪我もなく楽しみながら無事に終わることができ、一人一人自分の力を出し切っていたのではないかと思います。どの学年も仲間とともに協力して取り組んでいました。

〒047-0261

北海道小樽市銭函1丁目5番1号

電話:0134-62-2624

FAX:0134-62-2663

メールアドレス:

koutourou-z0@hokkaido-c.ed.jp