活動の紹介・新着情報

高聾祭ディスプレイ2024(2):情報デザイン科の授業風景

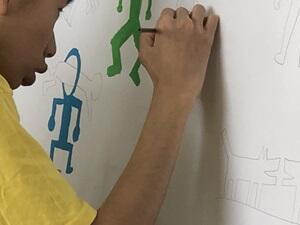

ディスプレイ制作は、インスタレーション作品を中心に制作活動を進めていくことになりますが、今回は、そのテーマである「Illustratron」の語義に忠実に制作を進めた作品もあります。

極端に抽象化された形態と鮮やかな色彩は、明らかにキース・ヘリングを彷彿とさせる作品ではあり、学習の一環としての情報デザイン科の授業において、「先達との対話」は重要な意義を持つものと考えます。しかし、熱量の高い制作活動を通し、その対話から得られる要素に加わる制作者自身のパラメータは、作品の独自性と個別性を担保することになります。そして、完成した一連の作品群は、制作した学生の個性と創造性に満ちています。

高聾祭ディスプレイ2024(1):情報デザイン科の授業風景

傘は、降雨時に雨を凌ぐための日用品の一つではありますが、意外にもこの日用品をモチーフとした芸術作品は多いものです。

一番最初に思いつくものとして、クリスト&ジャンヌ=クロードの「アンブレラ・プロジェクト」があげられるかもしれません。

この作品は、1991年10月、日本の茨城県とアメリカのカリフォルニア州の谷間地域で展示された、3,100本の傘をいっせいに開くというインスタレーション作品です。この作品で使用された傘は支柱の長さが6メートル、正八角形の傘布の対角線の長さがおよそ8メートル半と巨大なものです。

今回のディスプレイで使用した傘は、もちろんここまで巨大なものではありませんが、「空間の異化のための要素」という点で共通しています。安価なビニール傘に装飾を施し、専攻科棟の中央に開かれた区画である光庭に高低差を付ける形で傘を展示して、平凡でありきたりな学校様式の空間の異化を目指しました。

空間内にふわふわと傘が浮かぶ様は、海に漂う海月を彷彿とさせるようでもあり、空間自体がなにかに充填されたような錯覚を鑑賞者に与えます。

高聾祭ディスプレイの取組から:情報デザイン科の授業風景

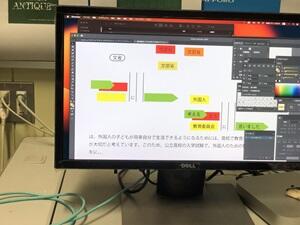

専攻科情報デザイン科では、これまでも編集工学的な観点からのアプローチの基盤として、テキストを読解し、情報を整理する力を高めるための指導を重視してきました。そのために「日本語の文法事項の視覚化」「意味の静的構造の明示化」「思考の手立てとしての具体的な要素の操作方法」などを組み合わせた学習活動を教科の学びの中に組み込んでいます。

今回のディスプレイでは、そのプロセスで生成される図像を「メタ情報の明示化」と捉え、本質的な意味でのillustrationとして取り上げ、作品として提示する試みを行います。造形的に価値あるものになるかどうかは未知数ですが、まずはチャレンジです。

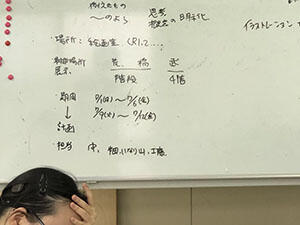

高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました:情報デザイン科の授業風景

7月に入りました。今年も、学校祭の季節です。専攻科情報デザイン科では、毎年恒例の高聾祭ディスプレイの制作作業が始まりました。

専攻科は、教育課程上、学校行事としてではなく、専門科目の内容として、インスタレーション作品の制作や展示の仕方自体を学習内容として取り上げ、授業の一環として活動を進めます。

今年度は、illustrationがテーマです。illustrationは、直訳すれば「図」ですが、おそらくここには、イメージや概念といった不可視な要素の明示化、という要素が多分に含まれていて、実は非常に広い意味を表しています。

それぞれの学生の目標は多様なものですが、各々の到達度や課題に合わせつつ、デザイン活動の構成要件として必要な要素を組み込みながら、内容の濃い活動を展開していければと思います。

写真とろう者:情報デザイン科の授業風景

写真は、ろう者にとっての芸術表現の手法において、最も馴染み深いものの一つであり、視覚的な認知特性にあった活動となりやすい題材の一つです。

一眼レフカメラを利用した撮影は、すべての情報デザイン科の科目の中の活動の一部としてとりあげられますが、ここでは「シャッタースピード」と「絞り」の関係から導き出される「露出」の概念の理解が非常に重要となります。

このあたりを理屈ではなく、活動ベースで学び、そこから得られる結果を学びの内容として概念化していく。ろう者の学びにおいて、そのような展開が期待できる非常に効果的な題材の一つであり、さらに、「大好き!」という学生も多いです。やはり、それは彼らの視覚的な認知特性に合ったものだからと考えますが、そこから後加工の領域に拡げたり、グラフィックデザインのレイアウト技法に拡げたりと、展開の幅も広く、聾学校で商業デザインを扱う学科としては、やはり必須の内容かと考えています。

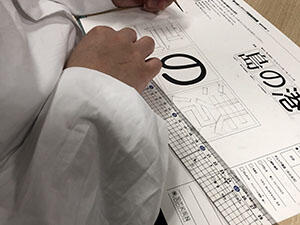

レタリングについての一考察:情報デザイン科の授業風景

レタリングは、以前は職業技術として専攻科情報デザイン科のカリキュラムとして技術指導が重視されていた内容ですが、現在は、DTPによるデータ作成と大判プロッタでの出力が主流となり、現実的にはあまり頻繁にはもちいられない技術となりました。

ただ、検定試験の内容などは、明らかに現代のDTPやWebのフォントの仕組みを意識した内容になっていますし、知識問題の内容も、グラフィックデザインに関するベーシックな知識を問うものが多く、系統立てた学習を進めるうえで有意義なものになっています。加えて、領域としての自立活動として教科指導の中に組み込まれる日本語指導において、ここで用いられる文型は、意味の階層性を示す文型としてオーソドックスなものであり、構造と日本語文の間を行き来する思考の深化のための学びを兼ねた学習教材として有効なものであると考えています。

ICTを活用した授業展開:情報デザイン科の授業風景

専攻科情報デザイン科では、ICTを活用した授業を積極的に取り入れていますが、ここ数年、社会全体でその動きが加速化しているように感じます。

教育の情報化というよりは、それを超えたポスト情報社会、いわゆるSociety5.0の社会の在り方を反映した授業ともいうべきでしょうか。

ゼロから作るのではなく、コンテンツを利用する、素材を組み合わせる、といったことがあたりまえの授業になってきたように感じます。それは、ゼロから何かを生み出すクリエィティブではなく、組み合わせることで価値を生み出すクリエイティブとも換言できるのかもしれません。コーディネートの力、ひいては、それがデザインの力に直結していくものと考えます。

学生の多様性に対応した内容の精選や手立ての工夫を講じつつ、フレーム自体は変わらない。その理念は、情報デザイン科の唯一無二の特性として貫き通していきたいと考えています。

令和6年度がスタートし、2ヶ月が経過しました:情報デザイン科の授業から

令和6年度がスタートし、早いものでもう6月です。

専攻科情報デザイン科では、今年度新たに4名の学生を迎えスタートしました。

ここでの学びでは、もちろん造形活動そのものに焦点を当てた学習活動が中心とはなるのですが、その体験を経験に昇華し、知識として他に応用していくためには、ひとえに言語の力が必要になってきます。

これまでにも御紹介しているとおり、さまざま授業の中で、いわゆる領域としての自立活動として、視覚化された日本語の文法要素を利用した内容と文法の一体的な活動を進めています。

今回取り上げた色彩構成は、特に色という抽象的な要素を扱う科目であり、また、色の関係性や配色イメージなどいった不可視な要素も多くなりますので、学びの在り方として特に重要なものになってくると思われます。

約2ヶ月の学びにおいて、赤、青、緑の上位概念はRGB、光や色料で分ける色の分類という観点で、RGBと並列するのは?CMYKです。というようなやり取りができるようになってきており、このあたりの静的構造の操作を通した言語と思考の比喩の往来が「思考の深化」の鍵を握っているものと考えています。

令和7年度専攻科入学説明会

標記の入学説明会は、オンデマンド方式により開催いたします。

〇 期間

令和6年6月3日(月)~6月10日(月) ※この期間内にWeb上で公開します。

- お申し込みいただいた方のみにURL等をお伝えします(本校公式Webページからは、リンクされません)。

- 配信する動画には、すべて日本語字幕や手話通訳等の情報保障がつきます。

- また、申し込みいただいた方を対象に、k6月7日(金)14:00~15:30にライブでの説明及び質疑応答の機会を設ける予定です。

- 来校されての学校施設見学や教育相談(オンライン含む)等は、個別に対応させていただきます。随時受け付けておりますので、御希望の方は、電子メールやFAX、お電話等で御連絡ください。

https://drive.google.com/file/d/1vu3w20dXqQ4vMfvhx8R8IoY_SAltMSK-/view?usp=drive_link

道庁&道議会食堂訪問:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月19日、専攻科情報デザイン科で行っているスタートアップカンパニープロジェクト(SCP)で教材提供を受けた「道議会食堂_学校給食コラボメニュー」のポスター等の制作に係り、そのポスターの題材となった学校給食コラボメニューを実食するために、道議会食堂への校外学習を行いました。

この校外学習では、制作依頼を受けた教育委員会の関係部署の皆様からの御挨拶や懇談等も行われ、さらに、教育長との懇談も御準備いただきました。普段は、なかなかできない体験に、学生も緊張気味でしたが、内容が深まるにつれ、話は大いに盛り上がり、日常では得難い基調な体験ができました。

また、道議会食堂での実食では、ポスター等の制作を行った素材と同じメニューが登場し、学生一人一人が自分たちの制作したものへの思いを馳せつつ、練りに練られた献立に舌鼓を打ちました。

入口には、本プロジェクトで制作したポスター類がきれいにフレームに入った状態で並べられ、改めて情報デザイン科の学習と実社会の活動とのつながりを実感することができました。

御協力いただいた関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

SCP外部依頼PJ~給食コン_ポスター制作~:情報デザイン科の授業風景

今年度もSCP(スタートアップカンパニープロジェクト)によるいくつかの外部依頼の教材提供をいただき、題材として授業に組み込みつつ、OJTの形式をとりながら、実際的で現実的な学習を進めました。

3月に入ってとりあげているのは、3月18日、19日の両日に道議会食堂で提供される「北海道学校給食コンクールとの共同企画『学校給食コラボメニュー』におけるポスターやフライヤー類です。

テキストデータや写真等の提供を受け、依頼側の意図を掴みながらAdobeIllustratorで制作された印刷物は、デザイン手法や印刷物の作成ルール等をよく踏まえて制作されており、1年間の成果が良く表れたものとなりました。

データの提供に時間的余裕があまりないことや、納期に余裕がない場合もあり得ることが、OJT的な学習の難しさではありますが、実際的で体験的な学習は、それを上回る意義や教育効果があると考えます。次年度も、多くの題材提供をいただければありがたく存じます。

筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月13日、専攻科情報デザイン科では、今年度最後の筑波技術大学との連携授業を行いました。

今回の内容は、筑波技術大学が連携協定を結んでいる全国のいくつかの(聴覚)特別支援学校(聾学校)が技術大学に来校、もしくは、オンラインでつながり、今年度の連携授業において制作された作品等の成果物をスライドショー等を用いて発表し合うといったものです。

本校では、2月にAdobeDimentionやAdobeAeroを利用したモデリング及びAR制作体験を行いましたが、その内容について各学生がスライドショーにまとめ、発表しました。

また、1名が体調不良による自宅静養をしていましが、自宅からオンライン上で発表を行っています。

SCP外部依頼PJ~給食コン_ポスター制作~:情報デザイン科の授業風景

今年度もSCP(スタートアップカンパニープロジェクト)によるいくつかの外部依頼の教材提供をいただき、題材として授業に組み込みつつ、OJTの形式をとりながら、実際的で現実的な学習を進めました。

3月に入ってとりあげているのは、3月18日、19日の両日に道議会食堂で提供される「北海道学校給食コンクールとの共同企画『学校給食コラボメニュー』におけるポスターやフライヤー類です。

テキストデータや写真等の提供を受け、依頼側の意図を掴みながらAdobeIllustratorで制作された印刷物は、デザイン手法や印刷物の作成ルール等をよく踏まえて制作されており、1年間の成果が良く表れたものとなりました。

データの提供に時間的余裕があまりないことや、納期に余裕がない場合もあり得ることが、OJT的な学習の難しさではありますが、実際的で体験的な学習は、それを上回る意義や教育効果があると考えます。次年度も、多くの題材提供をいただければありがたく存じます。

筑波技術大学との連携授業:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月13日、専攻科情報デザイン科では、今年度最後の筑波技術大学との連携授業を行いました。

今回の内容は、筑波技術大学が連携協定を結んでいる全国のいくつかの(聴覚)特別支援学校(聾学校)が技術大学に来校、もしくは、オンラインでつながり、今年度の連携授業において制作された作品等の成果物をスライドショー等を用いて発表し合うといったものです。

本校では、2月にAdobeDimentionやAdobeAeroを利用したモデリング及びAR制作体験を行いましたが、その内容について各学生がスライドショーにまとめ、発表しました。

また、1名が体調不良による自宅静養をしていましが、自宅からオンライン上で発表を行っています。

全国の学習活動の様子を相対的に把握する大変良い機会となりましたし、次年度の学習内容の計画立案においても、さらなる拡張を行うための示唆をいただけたと思います。

専攻科体験学習:情報デザイン科の授業風景

令和6年3月8日から3日に分け、本科1年生を対象にした専攻科体験学習が行われました。

この体験学習は、例年、3年生が卒業したこの時期に本科1年生を対象に行われるものです。卒業後の進路選択の一助としていただくために、専攻科学習内容について授業の枠組みを利用して、ハンズオン形式で研修していただきます。

今年度は、「HTMLを利用したWebページの制作」を題材に取り上げました。

HTMLは、「マークアップ言語」の一つであり、CSSと対に利用することで、Webページの内容とスタイルを定義し、文書を構成していくする要素となるわけですが、それをデザインにおける「情報を整理する」という本質的な要素と絡めつつ、実制作を通して、体験的に学習していただいたわけです。

授業においては、家庭料理のレシピをHTMLのテンプレートファイルに組み込むといった比較的単純なものでしたが、情報を構成する要素の階層性の存在自体とや、整理することとはそもそもどのようなことなのかといった、思考の本質に迫るための、かなり重厚感のある内容を経験していただけたかと思います。

修了アルバムの制作:情報デザイン科の授業風景

現在、専攻科情報デザイン科では、修了生と在校生が合同で、「修了アルバム」の制作を進めています。

専攻科は、修了アルバムを全体で作ってはいませんが、これまでにグラフィクデザインやDTPの授業で得た知見と技術を活かし、上製本での学生自身が手掛ける手作り写真集の制作を行います。

手作りとはいっても、制作工程は、製本会社のおけるハードカバーの書籍の制作プロセスと全く同じものです。

2年間撮りためた全写真モノクロームの写真を各学生が選択します。結果的に、それぞれに異なる写真となり、これもまた、一般的な学校制作のアルバムと趣を異にしていると思われます。

無事に制作も完了し、3年生にとっての学校生活も、残すはいよいよ1日です。

修了制作展が終了しました:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月21日水曜日から25日までの5日間開催していた「令和6年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」は、お陰様をもちまして無事終了いたしました。

述べ171人の皆様に御来場いただきました。多くの皆様から励ましのお言葉をいただきました。

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

筑波技術大学との連携授業-最終日-:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月20日火曜日、今年度3回目の筑波技術大学との連携授業が行われました。

今回は筑波技術大学総合デザイン学科の先生方に本校に来校いただきました。内容は、AdobeDimentionによる表面加工を行った3DオブジェクトをAdobeAeroに配置する演習となります。

学生は慣れたもので、技術大学の先生の指示に従いながら、次々に作品を完成させていました。

午前中に修了作品展の搬入もあり、なかなかにタイトな日程となりましたが、技術大学の先生方にも展覧会の展示を見ていただくよい機会となり、これまでになく濃厚な連携授業となりました。

修了作品展搬入:情報デザイン科の授業風景

令和6年2月20日火曜日、21日から開催される「令和5年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」の搬入作業を市立小樽美術館市民ギャラリーで行いました。

天気があまりよくありませんでしたが、作品運搬も時間どおり進め、予定どおり作業を終了させることができました。

また、昼食を兼ね、近くのホテルのビュッフェで、久しぶりの「予餞会」を行いました。短時間ではありましたが、2年生の皆さんから一人ずつコメントをいただくことができ、2年間の活動を振り返るための有意義な時間となりました。

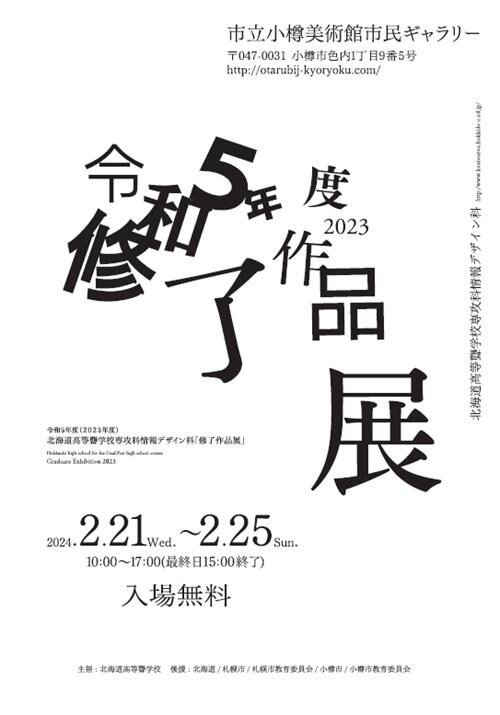

令和5年度(2023年度)修了作品展について

令和6年2月21日水曜日から25日日曜日までの間、市立小樽美術館市民ギャラリーにおいて「令和5年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展」が行われます。

科目「課題研究」において、今年度修了予定の各学生がそれぞれの研究テーマを追求した結果を「修了作品」として展示させていただきます。

皆様の御来場をお待ち申し上げております。